杨植麟找出路

本文来自微信公众号:字母榜,作者:马舒叶,编辑:赵晋杰,题图来自:视觉中国

"(Kimi)最核心的任务就是提升留存,或者把留存作为一个重要的衡量指标。" 这是月之暗面创始人杨植麟去年 11 月回复 " 智能涌现 " 关于当下最核心任务时的答案。

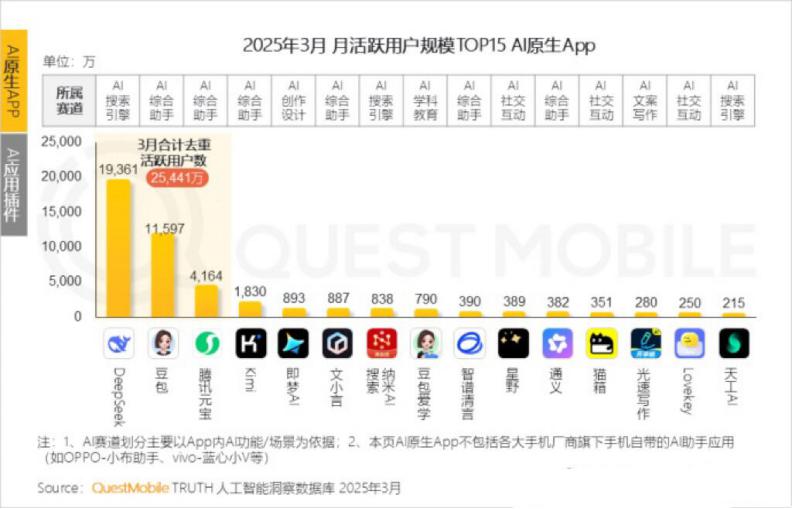

彼时,正值 Kimi chat 全面上线一周年,当时的 Kimi 刚刚公布了月活 3600 万的数据,成为国内月活数仅次于字节旗下豆包的 AI APP。

不过半年,Kimi 在月活榜上已经从第二滑向了第四。根据 QuestMobile 数据,DeepSeek、字节豆包、腾讯元宝分别以 1.94 亿、1.16 亿和 4164 万的月活用户数霸榜前三,Kimi 以 1820 万的月活数位居第四(截至 2025 年 3 年)。

尽管看起来第四的位置并不算差,但 Kimi 的月活量不到 DeepSeek 和豆包的零头,相比起去年 10 月就已经达到的 3600 万月活,更是下降了一半。

而想完成杨植麟此前 " 提升存留 "、追求用户规模的任务,曾经技术派的 Kimi 正开启新一轮的换道尝试。

作为 2024 年年初的当红炸子鸡,Kimi 出圈正是凭借首个实现了 "200 万上下文 " 的技术突破,引来了阿里、字节等大厂的跟进模仿。杨植麟也在腾讯新闻的文章中表示,月之暗面 " 有概率 " 成为最快追平 GPT 4 的公司。

随着 DeepSeek R1 对 GPT-4o 的追平,吃过创新红利的 Kimi,技术前沿探索的行业定位,正受到越来越多来自 DeepSeek 的冲击。

如今,短时间内难以复刻 DeepSeek 效应,靠技术突破实现用户留存的月之暗面,近期被爆出正布局 AI 医疗产品,用于提升旗下产品 Kimi 在专业领域的搜索质量,并且探索 Agent 等产品方向。

对此,有接近月之暗面的人士告诉字母榜,月之暗面并没有做医疗 Agent,只是在加强医学的搜索信源质量,是针对医学类的专业用户需求。

Kimi 近期频频切入垂类领域,目的正是寻找新的用户群。

此前,4 月份,月之暗面与财新传媒达成合作,用户提问财经相关内容时,Kimi 将结合财新传媒旗下专业报道内容生成答案。5 月 12 日,Kimi 的官方账号在小红书平台发起 "21 天打卡挑战 ",用户可以直接在小红书内和 Kimi 对话。

对机会的把握,杨植麟无疑是敏感的。

在腾讯新闻的文章中,杨植麟提到月之暗面紧锣密鼓在 2023 年 2 月集中做第一轮融资,"delay(延迟)到 4 月基本没机会了。但如果 2022 年 12 月或 2023 年 1 月做也没机会,当时有疫情,大家没反应过来——所以,真正窗口就是一个月。"

如今在月活下滑的当下,杨植麟找到的新出路,或是让原来作为通用大模型的 Kimi,在更小的垂类领域里卷智能性、卷准确度。

这一次,会是月之暗面新的窗口期吗?

一

一面更垂直,一面更社交,Kimi 的身段越来越灵活。

4 月 28 日,Kimi 宣布和财新传媒达成合作,用户使用 Kimi 提问财经相关内容时,Kimi 将结合财新传媒旗下专业报道内容,即在回答问题时,提取财新的部分内容进行总结和加工,为专业领域的用户提供信源更可靠的财经信息。

同时,月之暗面被爆出正布局 AI+ 医疗,提升 Kimi 在医疗领域的搜索质量。

只是,瞄准财经和医疗两大领域,试图变得更专业、更垂直的月之暗面,似乎效果还未来得及显现出来。

字母榜尝试向 Kimi 提问 " 分析腾讯最新的财报 "。收到指令后,Kimi 虽然在搜索的信息源栏显示了财新网的 logo,但对其生成内容所有的引用来源逐一查看,并没有发现来自财新网的页面。

随后,字母榜修改指令为 " 结合财新网内容,分析腾讯最新的财报 ",才在生成内容的引用中看到了财新网页面,只是不少引用内容点击链接无法查看到原出处,如果想要查看完整内容,还需要下载财新 APP 登录查看。

" 对我来说,Kimi 这种对财新网内容的加工和总结,还不如直接看财新网的报道更简单直接。"

作为 Kimi 的老用户,财经编辑张旸(化名)向字母榜表示,财经内容需要信源准确、观点深刻,但如果无法直接点击链接核对,看到完整的内容,仅仅是提炼某个点,使用 Kimi 反而会增加他反复核对的工作量。

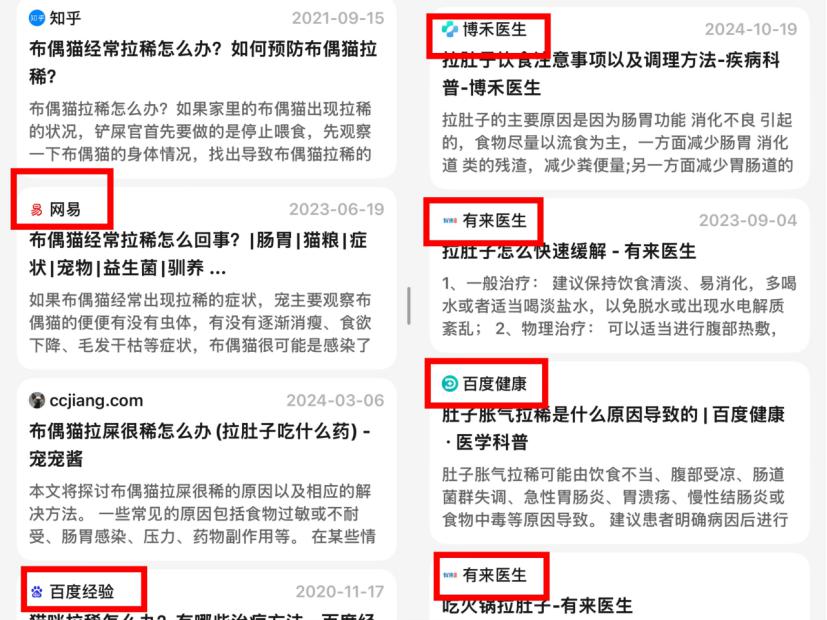

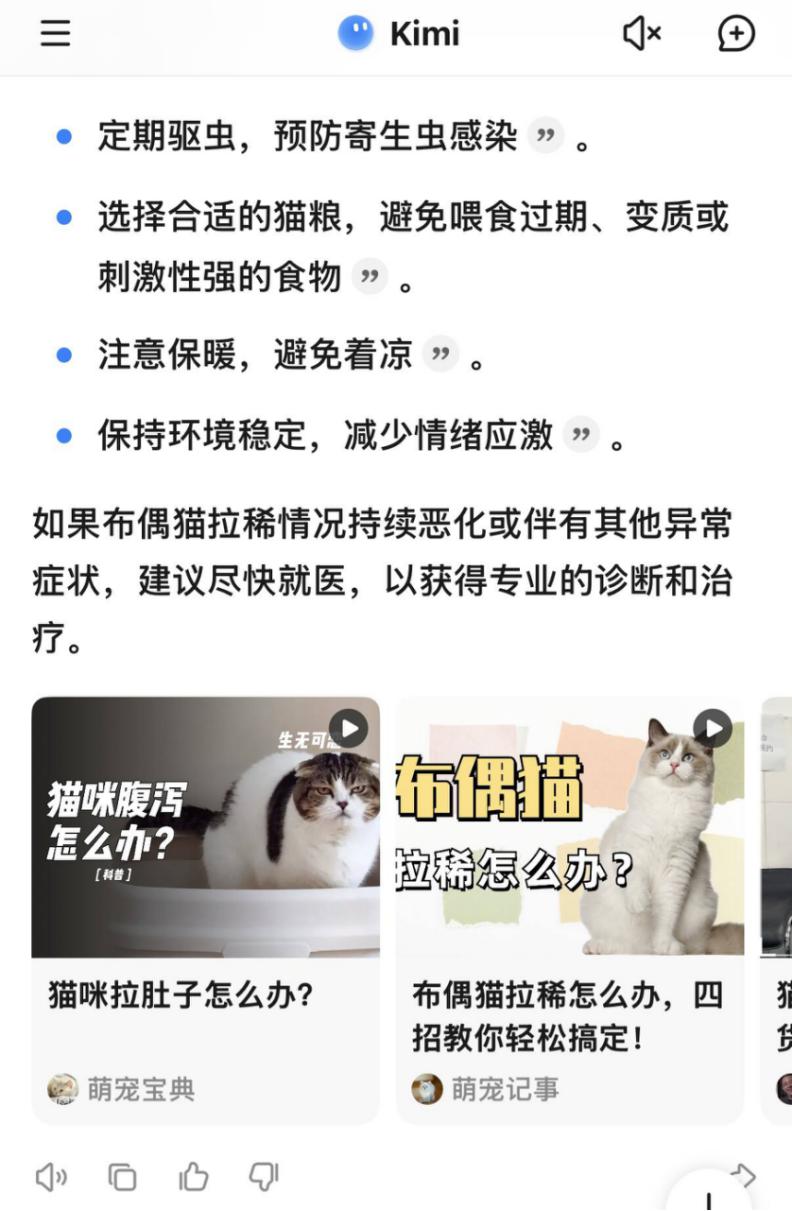

而至于医疗领域,字母榜尝试向 Kimi 提问," 布偶一直拉稀,怎么办?" 尽管 Kimi 迅速分析了原因和处理方法,但信源并未显示有萌宠相关等国内专业平台或 APP,可见在宠物医疗这样更为细分的领域,Kimi 的信源储备还有待完善。

当问题切换到 " 吃火锅后一直拉稀,怎么办?" 时,Kimi 的回答信源就涵盖了丁香园、百度健康、好大夫在线等平台。在日常医疗领域,Kimi 的信源储备显然更加丰富。

图注:布偶猫拉稀回复信源(左) 人拉稀回复信源(右) 图源:Kimi 智能助手

字母榜还发现,在搜索 " 布偶一直拉稀,怎么办?" 时,Kimi 回答结束后提供了一些视频丰富了答案来源。点击打开后,所有的视频都来自 B 站。

尽管 Kimi 并未官方宣布与 B 站的合作,但显然,引入 B 站的视频内容,也是其在垂类领域卷专业度的重要一环。

除了 B 站之外,Kimi 的好友圈还有小红书。

Kimi 官方账号近期在小红书发起了 "21 天打卡挑战 ",小红书用户不仅可以一键直接和 Kimi 对话,而且连续 21 天用 Kimi 完成小红书热门 AI 任务,比如生成旅行攻略、拆解复杂知识框架,还能兑换周边及算力奖励。

作为 Kimi 的金主,小红书不仅投资了 Kimi,也凭借 3 亿的月活用户为 Kimi 打开了一扇触达 C 端用户的窗。只是效果如何,或许还留待观察。

"Manus 的研究员每天都在小红书账号里更新产品进度,邀请内测,豆包的产品经理发帖手把手教大家捏智能体,Kimi 这个 21 天挑战还是太保守了。"

现在 TOP2 大学攻读博士学位的张笑(化名)表示,在他所在的大模型爱好圈子里,论花式整活,Kimi 的力度似乎还是不太够。

除此之外,"Kimi 变了 " 也成为老用户如张旸们的共识。

随着 Kimi 迈向多模态,4 月开始,Kimi 的用户界面从单个对话框变成了多个任务提示页面,股票信息、代码块、表格、图片、视频等多模态功能出镜。

" 现在越来越像豆包了。" 张旸补充道。而正灰度测试的社区功能,用户可以将和 Kimi 的互动内容转到社区,其他用户可公开评论," 很像微博或者即刻。" 张旸表示。

不再似从前模样的 Kimi,其迅速 " 转身 " 的答案,或许正藏在杨植麟的身上。

二

杨植麟曾对腾讯新闻说," 我们不是为了竞争而建立的公司。" 满足用户需求,而不是赢得一场比赛,这是杨植麟对月之暗面使命的一种解读。

而月之暗面最后一次传出融资消息已经是 2024 年 8 月,截至目前已近一年,不是为了赢得比赛的杨植麟,陷入困局。

"Kimi 现在比较尴尬。"

某头部大厂资深 AI 员工告诉字母榜," 过去腾讯、阿里、美团等大厂押注跟投,或许还有借 Kimi 的高用户量制衡字节豆包的意思。但现在金主们都开始推自家的 AI 业务了,Kimi 技术创新赶不上大厂的速度,月活也上不去,很难再给投资人讲故事了。"

近半年,大模型赛道的变化可以用激烈来形容。

曾经在采访中表示 " 开源落后于闭源 " 的杨植麟,面对的是 DeepSeek 横空出世,用极低成本,创新的深度思考彻底改写了 AI 格局。

回望 Kimi 的四次融资,作为 AI 六小龙们的 " 金主 ",科技大厂们的态度变化一望即知。

Kimi A1 轮融资时,由美团龙珠领投;A+ 轮融资时,阿里领投,红杉中国、美团、小红书等参与,彼时,阿里将 AI 六小龙投了个遍,自家的通义大模型瞄准 B 端,押注 Kimi 正是对 C 端流量的补足,美团、小红书彼时的 AI 大模型也专注于和原有业务的结合;截止到 2024 年 8 月,腾讯领投 Kimi,当时的腾讯闲庭信步并无入场之意,虽然已有了元宝却并未进行宣发推流。

彼时月活迅速跃过 3000 万门槛的 Kimi,无疑是大厂们眼中完善 AI 战略的重要一块。

而随着 DeepSeek 唤醒了科技大厂们新一轮的 AI 热情,阿里,腾讯、美团都从观战位变成亲自下场。

在 "510 阿里日 ",阿里董事会主席蔡崇信表态,AI 技术将成为阿里所有业务的核心驱动力。5 月 14 日,腾讯董事会主席马化腾明确表示要加码 AI,提出要 " 加快对新人工智能机会的投资,如元宝应用和微信中的人工智能。"

就连一向在 AI 大模型领域步履缓缓的美团,创始人王兴也在 3 月公布了内部正在开发 " 龙猫 " 大语言模型平台,将与字节的豆包和阿里的 Qwen 等对手展开竞争。

被 DeepSeek 叫醒的大厂们开始为自家产品砸钱推流,Kimi 们的处境变得更加困难。

ADX 行业版数据显示,2025 年 3 月,腾讯元宝、夸克、豆包、星野及通义位列 AI 素材投放榜 TOP 5,5 款 APP 占据了整个 AI 行业月投放素材量的 71%。其中,腾讯元宝和阿里夸克的素材量占比分别为 26% 和 24%,Kimi 在大幅放缓投放后,已跌出素材月榜 TOP 5 名单,月素材量 TOP 5 AI 应用已成为腾讯、阿里、字节三家的角逐地。

半年内,国内外的 AI 投融资市场大变样," 去年投资人关注的是能不能做出产品,今年关注的就是投产比,有没有实际的落地场景。" 某头部创投机构相关人员向字母榜表示。

除了大厂加入带来的金主出走、压力陡增,卷用户、卷技术、卷场景,无疑成了大模型下半场的新流行。

在美国,OpenAI 用户数达到 8 亿,GPT-4o 的文生图功能更新后,引发全球 " 吉卜力 " 风潮,4 月 OpenAI 宣布完成 400 亿美元的私募融资,估值达到 3000 亿美元,和字节一起跻身全球估值最高的私营公司之列。

Anthropic 3 月推出 Claude 3.7 Sonnet,以创新的 " 混合推理 " 在数学和编码等领域表现惊艳,新模型亮相当月,Anthropic 就完成了新一轮的 35 亿美元融资,投后估值为 615 亿美元。

在国内,同样作为 " 清华系 " 的大模型公司,智谱的日子似乎比月之暗面好过了不少。

瞄准 To G(政府)和 To B(企业)领域的智谱,去年以 32 个中标数量、1.3 亿元的披露金额位列大模型招投标第三位,仅次于科大讯飞和百度(智能超参数统计)。自去年 12 月以来智谱共计完成了 48 亿元国资融资,并启动了 IPO 进程。

内忧外患之下,Kimi 势必要另寻出路。从通用大模型走向垂类领域做用户挖掘,正是杨植麟为当下的 Kimi 找出的一条求生之路。

三

从通用到垂类领域,想要转身的杨植麟,也面临着不少的挑战。

医疗无疑是个具备发展潜力的好场景,王小川曾经提到中国一年就诊人次是 84 亿,百度一天的健康搜索请求是 5000 多万人、4 亿多次。

AI 六小龙中,智谱占据了政企市场,偏 C 端的 MiniMax 也押注视频生成领域,相较之下,医疗相对空白。

但仅就医疗领域而言,从通用大模型转向 "all in 医疗 ",王小川创立的百川智能比 Kimi 走得更早,近期又宣布与北京市海淀卫健委和宁波高新区等地方政府部门合作。

3 月中旬,华为传出组建医疗卫生军团的消息,聚焦医疗大模型的临床落地。蚂蚁前不久收购了好大夫在线,要聚焦医疗 AI 服务。阿里通义千问大模型也已在金融、医疗等行业落地了 47 个解决方案。

Kimi 在医疗垂类领域面对的竞争或许并不比通用场景更小。

此外,作为对专业性要求更高的垂类领域,医疗似乎也并不好做。

根据《智能涌现》统计,百川内部的评测显示,若是只基于现有文献和数据库,目前其 AI 病例的生成能达到 70~80 分,但相关项目落地的基准在 90 分。医疗的特殊性对信息的准确度要求更高。

而在财经这一垂类领域内,和财新的合作,或许未必能让 Kimi 得偿所愿。

作为 Kimi 的老用户,张旸习惯用 Kimi 搜索,在好几次看到财新的内容链接后,张旸忍不住下载了财新 APP,充值了年度会员," 相比 Kimi 自己的内容,财新更深入,因为是媒体筛选过的,信源可信度也更高,省得每次自己再人工核验,效率提高不少。"

借助和财新的合作,Kimi 虽然能够为一部分专业用户如张旸提供更专业、质量更高的回复,但也容易为 " 他人作嫁衣裳 "。

同样和媒体合作,Kimi 似乎没能复刻 OpenAI 的成功之路。

近年,OpenAI 与多家主流媒体包括《金融时报》、美联社结盟,支付了数千万美元买断内容用于训练,而基于 OpenAI 的 8 亿用户量,这些内容的加成不仅让 OpenAI 成为继谷歌之后新的互联网信息入口,还通过高质量的内容交付极大提升了 OpenAI 的盈利能力。

去年 OpenAI 营收为 37 亿美元,今年预计将达到 127 亿美元,而去年营收中,其消费者订阅收入达到了总收入的 75%。

归根结底,能否通过引入外部的高质量信息提升用户留存,不仅在于 AI APP 本身的用户体量,还和大模型公司自身的商业化路径分不开。

相较于 OpenAI API、消费者订阅、Agent 三条腿走路的清晰构思,Kimi 在商业化上的尝试稍显单一。

此前 Kimi 的盈利来源主要是 API,以及开盲盒式的对用户的打赏提醒。后者由于占比太低并未有更多信息披露,而前者更是受到了 DeepSeek 引发的价格战的残酷挤压。

随着 DeepSeek R1 以数百万美元低成本平替 OpenAI 的热搜置顶,新一轮的 "API" 降价潮来袭。

阿里通义千问 GPT-4 级主力模型 Qwen-Long,API 输入价格从 0.02 元 / 千 tokens 降至 0.0005 元 / 千 tokens,即 0.5 厘 / 千 tokens,直降 97%。这意味着,1 块钱可以买 200 万 tokens,字节的豆包主力模型的定价为 0.0008 元 / 千 Tokens,即 0.8 厘 / 千 tokens。

如今,大模型 API 定价进入 " 厘时代 ",即便月之暗面跟进降价,kimi-latest、moonshot-v1、moonshot-v1-vision-preview 的输入价格从 0.012/ 千 tokens 降至 0.002 元 / 千 tokens,相比起科技大厂,Kimi 仍然没有价格优势。

无论是引入外部合作切入垂类领域,还是自建社区,月之暗面都需要持续的资金投入。在如今尚未有新融资到账,且内部造血能力紧张的情况下,杨植麟正面对重重挑战。

" 如果你今天拿到的钱是最后一笔钱,你会怎么花这笔钱?" 去年 3 月,面对腾讯科技的提问,杨植麟曾经说," 我希望这个永远不会发生,因为我们未来还需要很多钱。"

曾经希望永不发生的未来已至,越来越关注垂类领域的杨植麟,还要做中国版 OpenAI 吗?答案或许是未知的。但无论如何,月之暗面要在这场战役中先活下来。

本文来自微信公众号:字母榜,作者:马舒叶,编辑:赵晋杰