1946年苏中七战七捷,华野缴获的24门“大炮”,都是啥构成?

The following article is from 甲骨堂 Author 甲风

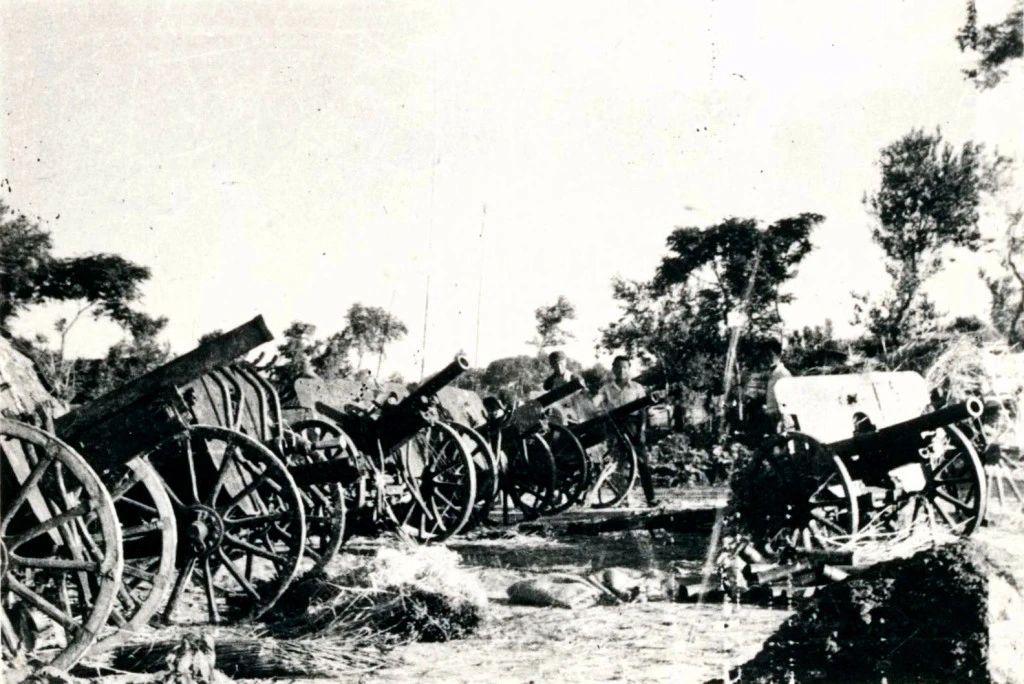

1946 年解放战争刚开始时,我军的火炮是比较少的,尤其是山野炮之类的武器。

当时除了东北部队接收、搜集了一部分日式大炮外,关内部队的火炮主要还是之前对日伪军作战的缴获以及部分自造炮(迫击炮),且火炮种类中主要是迫击炮。

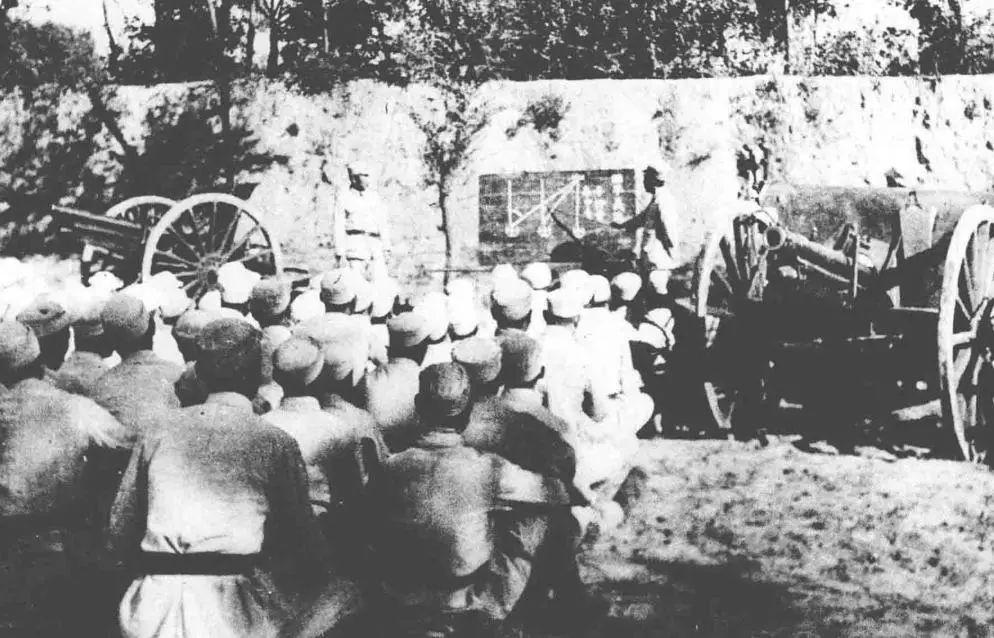

以当时在苏中地区的华中野战军主力为例,华中军区炮兵团是 " 最重型 " 的火力单位,但这个团只有 4 个炮兵连,而每个炮兵连又只有 1 门 75 毫米山炮,甚至四个连的 4 门炮连型号也不一样。

而在华野下属的主力部队中,以第 1 师为例,全师有将近 16000 人,但重武器只有 1 门日造四一式 75 毫米山炮和 1 门日造九二式 70 毫米步兵炮。

按照当时的炮兵编制,一般来说一个炮兵营应当辖 3 个炮兵连,每个连为 4 门炮,则每个营应为 12 门炮。

但华中野战军主力当时拥有的山炮数量,还不到正常编制半个炮兵营的实力。

所以在当年 7 月开始的苏中战役中,华中野战军只能在必要的时候才可以给主攻团加强一两门山炮 / 步兵炮。

由于火炮极少的缘故,像步兵炮这样的武器显然也享受着 " 大炮 " 的配备级别,这一点很可能影响到了后续的战果统计。

比如在 " 七战七捷 " 第一仗的宣家堡、泰兴战斗中,现在很多军史文章都写到此战歼灭了整编第 83 师第 19 旅的第 56 团全部、第 57 团大部以及该旅直属山炮营,缴获山炮 10 余门。

因为一个山炮营的标准装备量为 12 门,所以上述 10 余门山炮的缴获数量,往往也就认为是 12 门。

不过当时在宣家堡战斗的第 1 师在详细的缴获清单上提到,此战缴获 7 门山炮、2 门步兵炮。

而在泰兴作战的第 6 师在详细的缴获清单上提到第 18 旅缴获 2 门山炮。

以上述的详细战果计,宣家堡、泰兴之战,总计缴获 9 门山炮、2 门步兵炮。因为当时步兵炮也算是 " 宝贝 ",享受着跟山炮相当的待遇,所以 10 余门 " 山炮 " 的缴获,实则是山炮和步兵炮的合计,且是 11 门之数而非 12 门。

为何会如此判断呢?

这得跟苏中战役的总缴获数据,以及随后的如南之战相对应。

因为在苏中七战七捷结束后,我军对战役总的缴获量有统计,而且这时因为战役战斗都结束了,所以对各种火炮的缴获以及炮种认定有更清晰的规范。

在这份总缴获清单中明确提到,苏中战役缴获 3 门野炮、15 门山炮、6 门战防炮 / 步兵炮。

我们说过,步兵炮之类的武器在当时往往也被视为 " 大炮 ",所以这些比较重型的火炮总计是 24 门。

由于苏中七战七捷缴获到此类火炮的就是第一仗宣泰战斗和第二仗如南战斗,那么依照前述对宣泰战斗实际缴获 11 门山炮、步兵炮的数据认定,则如南战斗缴获的火炮数当为 13 门。

那么在战史资料中,有没有显示如南战斗缴获火炮数为此呢?

——还真有,如第 1 师的战果中便提到,如南之战缴获到山野炮 13 门。

而且相关证据并非孤立的,如华中野战军政治部在 7 月 24 日的政治工作指示中就提到,宣家堡和泰兴的战斗缴获 " 大炮十余尊 ",随后打整编第 49 师," 大炮又缴到十三四门 "。

后文中还专门强调:我们缴获很大,单就大炮来说,总共有二十多门,现在家家都有了 " 老黄牛 ",增强了部队的武器装备。

在此之前的 7 月 21 日,华野上报歼敌战果时也提到苏中战役缴获 " 各种口径大炮二十余门。

考虑到苏中战役最后的缴获战果认定为野炮 3 门、山炮 15 门,如果上述 " 大炮 " 类别只包含山野炮,则数量显然不够;但把 6 门战防炮、步兵炮计入的话,恰好就能对得上了。

即在宣泰战斗中,缴获到 9 门山炮、2 门步兵炮;在如南战斗中缴获 3 门野炮、6 门山炮、4 门步兵炮 / 战防炮。

因为战争初期我军的火炮不多,所以有时候会将步兵炮也笼统归入山炮类,因此会有宣泰战斗缴获 10 余门山炮、如南战斗缴获 13 门山野炮之说。

不过参照总的缴获数据,以及具体战斗的缴获情况,我们基本就可弄清楚更详细的缴获火炮类别了。

缴获了这些火炮后,华中军区炮兵团有了野炮连,并且充实换装了其他的山炮连(就九四式山炮);另外第 1 师等部的直属炮兵也扩充为营级,原先第 1 师的炮兵只有四一式山炮和九二式步兵炮各一门,现在均增加到了 3 门。

而苏中战役的火炮缴获只是个开始,在随后的宿北战役、鲁南战役、莱芜战役中,我军还会缴获到更多火炮,并换装更多的部队。届时咱们不光山野炮多了,连美式榴弹炮都有了,步兵炮就没必要再当 " 大炮 " 了。