从椅子看世界:一周城市生活

城市里有许多椅子。在路上观察爱好者绿子眼里,它们是“街道上涌动的、游移的城市细胞”。她思考椅子的形状、互动和公共意味,开启了“椅子bot”内容平台,和世界各地爱看椅子的人们对话,在不断“坐下”的过程中与世界建立起微妙的连接。

2025年4月18日至5月5日,题为“坐不住了”的“椅子bot”在上海永嘉路好多现象工作室空间举办。在展览中,绿子邀请大家带着身体去旅行、去感受、去觉察,用不同的方式“坐”进一段记忆、风景或人与物的关系之中,同时号召大家在街角、公园、地铁站、图书馆……多看一眼静静待着的椅子们。

(本期主持:池勉)

近期回顾

看见椅子,也看见世界

从到上海读研究生开始,我逐渐把目光聚焦在楼下宿管阿姨使用椅子的奇特方式上:晾晒被褥、存放红豆、支撑告示牌。这种脱离了“坐具”功能属性的椅子令我格外好奇。

绿子 图

2022年春节,我走在家乡的街头,一束晚霞映照在一把火锅店门口的绿椅子上,背后驶过的公交车上写着:“美德是立身之本”。这一刻,椅子好像变成了聚光灯下的戏剧演员,声情并茂地朗诵着台词。同年3月,我将原本随性收集椅子的微博小号改名为“椅子bot”,正式开始运营。

“美德是立身之本”。绿子 图

“bot”一词来源于英文Robot(机器人),最早指由自动化的程序控制,按照预设的规则发布、转发一定主题的推文,后来成为一种主题投稿网络文化。在微博的语境下,很多bot是隔空对话的工具,有时也会被用来匿名宣泄情绪。而在我的想象中,“bot”和椅子同样都是被人使用的对象,人赋予了它们不同的呈现状态和行为方式。对我来说,椅子bot是一种用物件来练习感知的方式,也是一种慢下来的生活提醒。“椅子bot”的定位是一个用椅子为媒介搭建起人与万物的连接,用椅子跟世界交流的内容平台。

从一次春天椅子的线上活动开始,椅子bot被更多我称为“椅友”的同类找到,我逐渐收集到很多不同观察椅子的视角,比如:不同国家椅子折射出的文明、椅子与身体的互动、灾难中的空椅子、坐姿与性别的关联。我还发现世界各地都有跟我一样喜欢收集椅子,并从椅子身上感受到诗意的人们:韩国首尔、埃及开罗、美国纽约、西班牙巴塞罗那、中国北京、法国巴黎,这些位于不同地理坐标的人,将ta们内心的风景投射到椅子身上。三年间,“椅子”这个词变得越来越丰富、有厚度。

早春之神赠送的花瓣地毯。zigzigha 图

以椅为镜,放大城市的缝隙

2023年,椅子bot开始了线下活动的尝试,这些活动从几人参与的小型workshop,到面向更广公众的快闪式展览,不断拓展着我对“椅子”作为媒介与触点的理解和想象。

《一束小猫蘑菇正在椅子上蔓延》流浪猫公益展览,是以椅子为锚点探索的城市公共性观察。流浪猫繁殖能力强、经常以簇状形态出现在街道接缝处,就像雨后城市里生长的“蘑菇”。观察的椅子越多,我逐渐发现公共空间里的椅子不只是人的停靠物,而是各种生命的微型栖息地,供着休息与停留的可能。在展览中,它承载着对“居所”“归属”以及“被照护”的更复杂的思考。鸟类筑巢其上,昆虫藏匿其间,流浪猫靠着它小憩,连接起非人生命、临时居所与公共空间之间的情感张力。这场展览邀请观者放慢脚步,用不同的视角重新感知城市的共享性与照护的可能。

小猫蘑菇。图片来自网络

经常在街头观察椅子的人可能会发现:椅子堆叠、摆放的方式总是呈现出千百种形态,就像德国摄影师Michael Wolf在中国街头记录的Bastard Chairs,折射出的是城市生活的具体质感、当地社会的互动方式、乃至居民与公共空间之间微妙的博弈关系。

在创意快闪《What?Chairs?啥?椅子?》中,我以随机出现在街头的椅子为起点,引导观者以全新的角度思考椅子的存在。

Michael Wolf《Bastard Chairs》。图片源于 网络

快闪展品:面包椅。万逸之 图

坐了三年,坐不住了

2025年,椅子bot运营迎来三周年,正好收到好多现象工作室邀请,于是有了本期回顾的这场展览。展览主题为“坐不住了”,想抓住的,不是那些令人坐立难安的时刻,而是那些生活中按捺不住的悸动心情。比如:在办公室坐着,还没下班,却在窗外看见黄灿灿的夕阳;在公园长椅上坐着,远远瞄到想见已久的人走过来;在旅行的长途火车上坐着,看见飞驰而过的风景逐渐接近想象。这些瞬间是让生活更松动、更丰盛的养料。

筹备展览的过程中,考虑到“坐不住了”是动态的身体行动,因此团队在空间中设置了更多动态的内容。我用路边捡来的树枝、闲鱼上收的毛线还有家里闲置的彩色塑料片做了一个椅子风铃装置。空间的中庭悬挂了半透明挂布,上面散落着许多“坐不住了”的影像:摇曳的树影、河边散步的人、公园里踢球的小男孩。插画师三兔三结合椅子的插画二创,通过线条和色块的组合使用,令原本静态的椅子图片更具生动的故事性。

展览现场。陈陈 图

“坐不住了”部分展品。绿子(左上、下)、小黑(右上) 图;三兔三 插画

展览开始前,我在居住街区的巷子里穿行,在许多老小区的角落找到了几把旧椅子:褪色的藤椅、缠绕着旧布的竹编靠背椅以及被遗落在灌木丛的小板凳。它们静静地待在角落里,早已退出了日常使用情境,却依旧保留着人的痕迹。那些椅子被安放在树荫下、围墙边、楼梯口,不属于哪个家庭,却又似乎与整个街坊共享着一段默契——它们曾是某种临时的“坐下”,见证过那些反复聚拢又消散的烟火气。这些椅子搭建的“社区记忆”也被迁移到了展览现场。

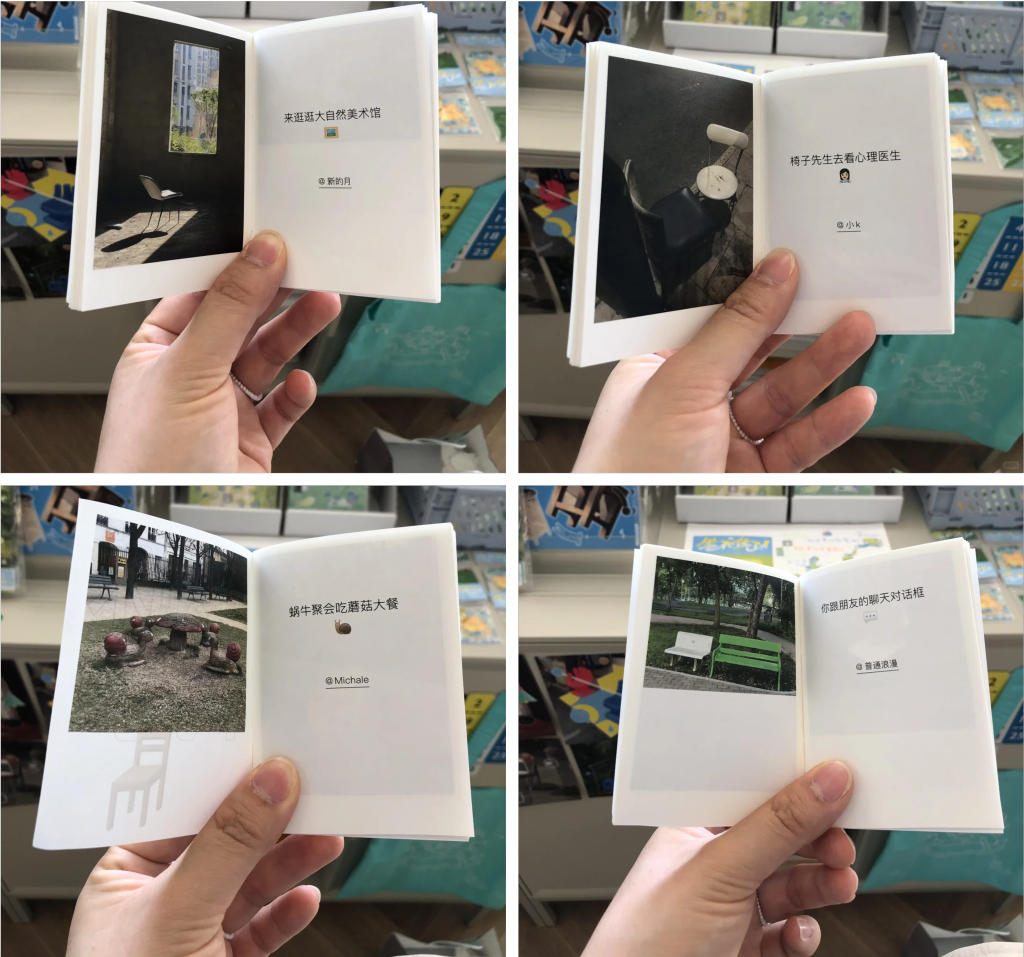

不仅是实体的椅子,我们将以往有趣的椅友投稿图片装订成册,摆放在展览空间。围成一圈的椅子是“一起吃火锅的朋友”、白色和绿色的长椅靠在一起是“你和朋友的聊天对话框”。一位六十多岁的阿姨,如获至宝般捧着这本册子,告诉我她收获了很多感动。交流的时候,我瞄见她的领口别着一枚用她小狗的照片做的胸针。

“趣味椅子”部分节选。椅子bot 供图

在展览的工作坊中,参与者33提到:飞机上的座椅总是让人感到不舒服,但是一想到接下来的旅程,整个人都会觉得兴奋。出去玩,把屁股安置在游乐场的位置上,也很快乐。33形容这种感觉是“带着身体去旅行”。

主题虽为“坐不住了”,但意外的是许多观众来到这里都会坐下停留,阅读书籍或驻足思考。空间两面墙的玻璃窗,造就了延展性很强的半透明质地,身处其中,令人感到边界的敞开与流动。一些观众的评价:“虽然是窄窄小小的空间,但待在里面,心却变得广阔了” “看了让人有创造欲的展览” “想要我的家也变成这样”。

线下的交流总是潜藏着难以预料的惊喜,在这个场域中,无数可能性相互交织,萌生出新的连接。有人带来自己手工做的椅子来合影、有人在留言板上写下离职后的愿望、有人带着全家人来看展、有跟着椅子bot成长三周年的椅友来到线下,捧着趣味椅子的小册子感动不已。就像《本土东京》的扉页中提到的那样:友谊似乎能将城市连接起来啊!

椅子bot的存在,或许是世界给我们的提问:你打算如何停下,又为何坐立不安?

三年来,“椅子bot”不断回应这个问题,也邀请更多人一同加入提问的行列。它不是某个终点的答案,而是一张正在缓缓织就的网,连结着记忆、城市、人群与日常中的小小悸动。椅子的故事,还有很多可以讲。

(文/绿子 椅子bot运营人)

本周主题推荐

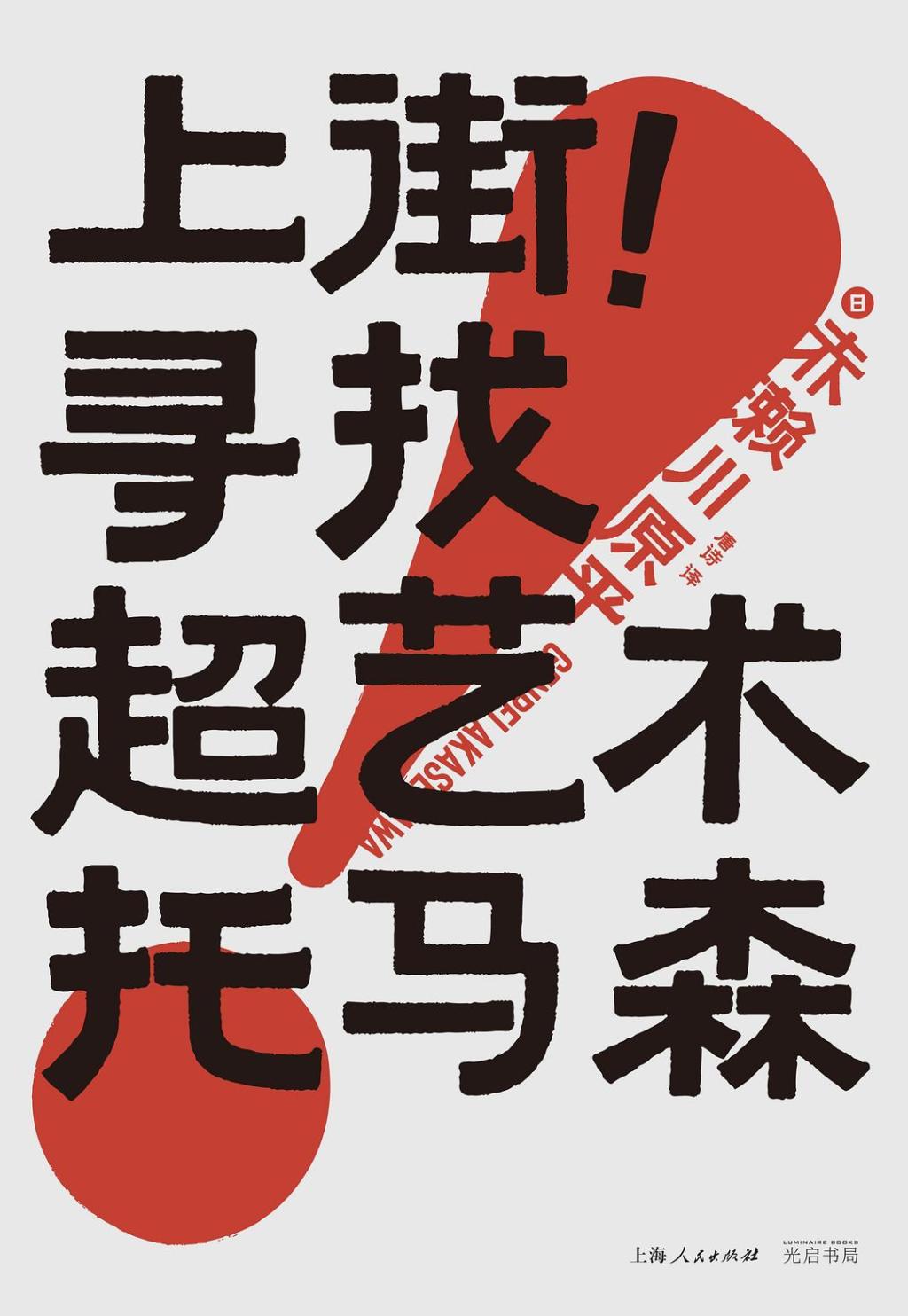

书|《上街!寻找超艺术托马森》

作者赤濑川原平在偶然散步于东京街头时,发现了一座不通往任何地方但被悉心保存的楼梯,自此开始了对整个都市的另类探索,掀起了一场观察街头和认识附近的运动,并于1986年与建筑家藤森照信、插画家南伸坊等人发起“路上观察学会”。作者诙谐、调侃、充满玩乐精神的文字背后,是对都市现代化进程的严肃思考以及对日常风景的探寻和解剖。在城市居民步行经验越来越少的当下,以散步为基础的路上观察旨在唤回人们对附近的亲切感,找回个人与外界的切身接触。

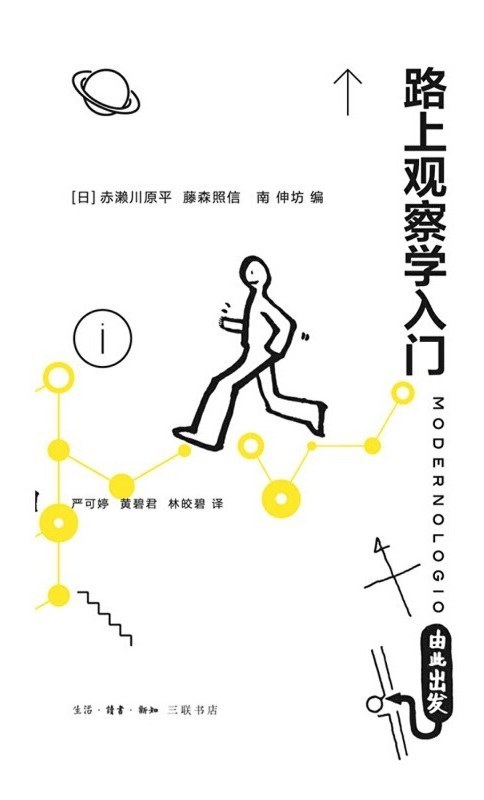

书|《路上观察学入门》

城市中被我们忽视的日常,比如那些只能上和下却通不到任何地方的阶梯,遮不到任何东西的屋檐,印着不同花纹、刻着不同文字的井盖,从中间被硬生生劈开的老屋废墟,却有一群人为此深深着迷。他们会将观察结果用,手绘图、照片或是文字的形式记录下来,还会设计工作表格、规定记录准则、为特定对象命名,这就是路上观察,加个“学”字更带有钻研的意味。

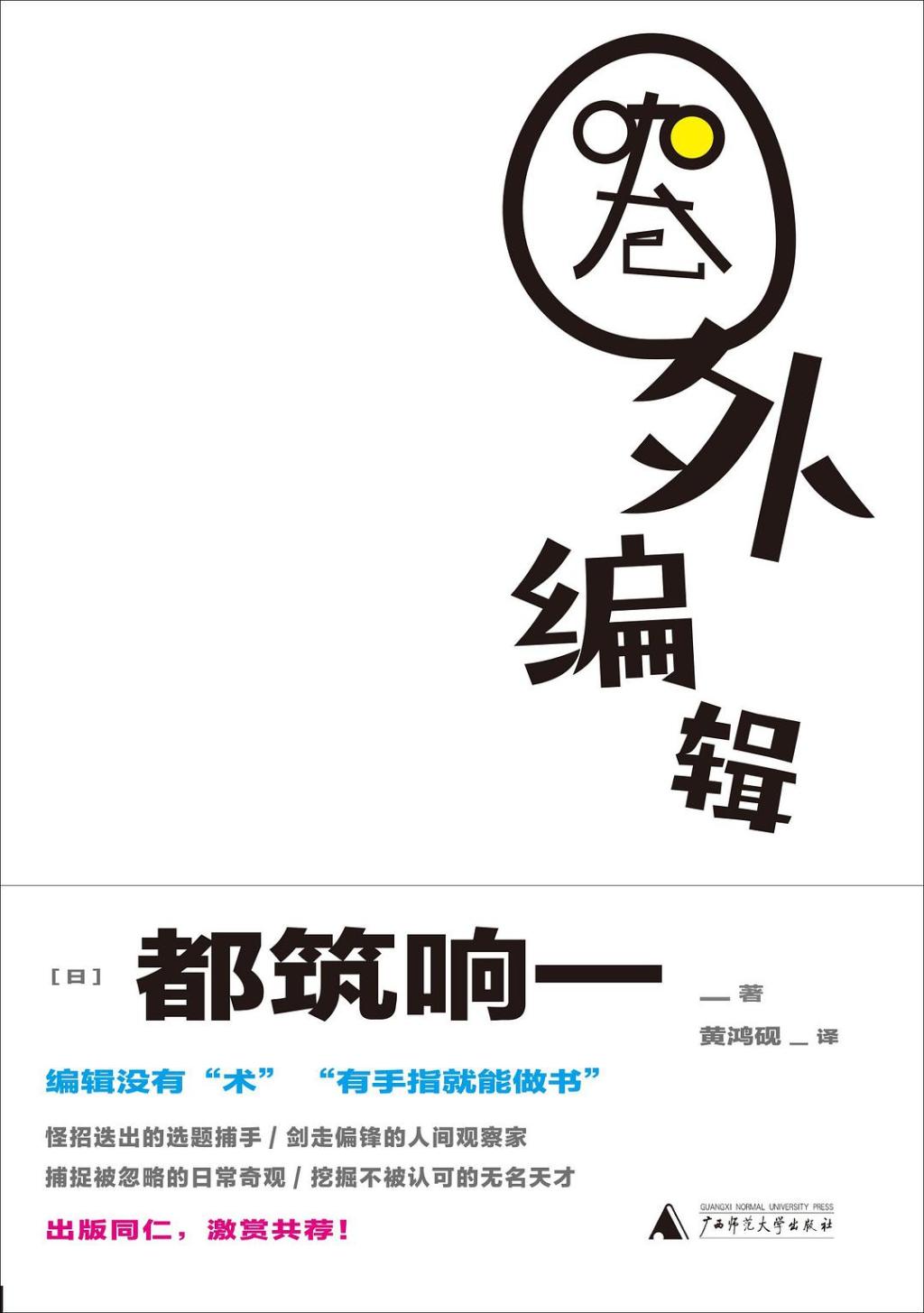

书|《圈外编辑》

都筑响一是当代日本极具独立精神的自由编辑,从杂志记者到做书编辑,他拒绝乏味,打碎常规,只做自己感兴趣的选题,怪招迭出,特立独行。他探寻世界各地古怪珍奇景点;收集死刑犯临刑前写下的诗句;报道日本本地嘻哈歌手;走访上百个东京普通人狭小公寓诠释“Japanese Style”;拍摄每个日本人都去过却不被设计界理睬的“情人旅馆”内部装潢……捕捉主流之外的怪诞景象,挖掘日常而不平常的人间故事。

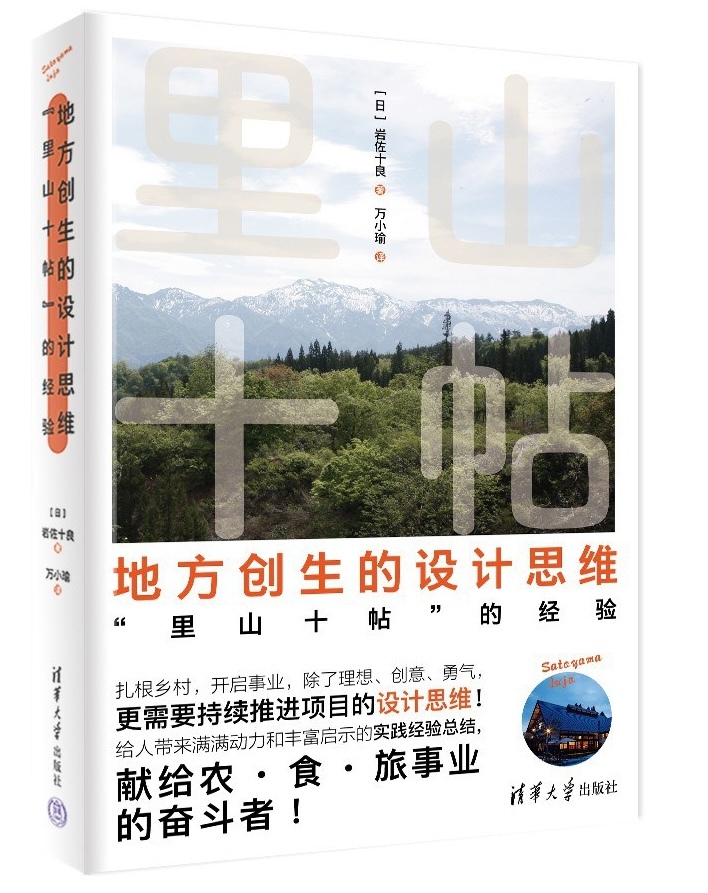

书|《地方创生的设计思维:“里山十帖”的经验》

“里山十帖”是位于日本新潟南鱼沼市大泽山的温泉酒店,是从当地老民居改造而来的生活方式提案型复合设施,在不被看好开旅馆的地方,做到开业半年后入选2014年的日本“好设计百佳”,还成为日本第一家以旅馆的身份获得特别奖“造物设计奖(中小企业厅长官奖)”的得主。 本书探究了该项目的成功原因,介绍了作者的“设计思维”,也带领读者深入理解当地农业、食品特色,旅馆如何作为凝聚各方力量的场所,与当地居民、机构合作,与艺术家和大学生联动,带动区域农业和食品产业发展而做出努力。

杂志|MacGuffin

荷兰杂志MacGuffin是一个聚焦于“日常之物非凡故事”的平台,探索我们与周遭设计之间丰富而古怪的关系。每期杂志都围绕一个具体物件展开,挖掘它在我们生活中看似平凡却意义深远的角色。

杂志|Science of the Secondary

从每个人每天都在使用的茶杯、每时每刻都会看的时钟;到包含更多空间意义的研究对象比如窗户;或是为了探讨一些容易取得的东西,于是选择了鸡蛋;没有研究过腰部以下的物品,所以研究了袜子……对于编辑团队来说, 每一次的研究对象并不是随机选择,它们的出现似乎有一个神奇的规律,且都有一个共同的特点:随处可见、且无人不知。

播客|E053.用走神创造的日常奇迹

详情请戳 这里

活动推荐

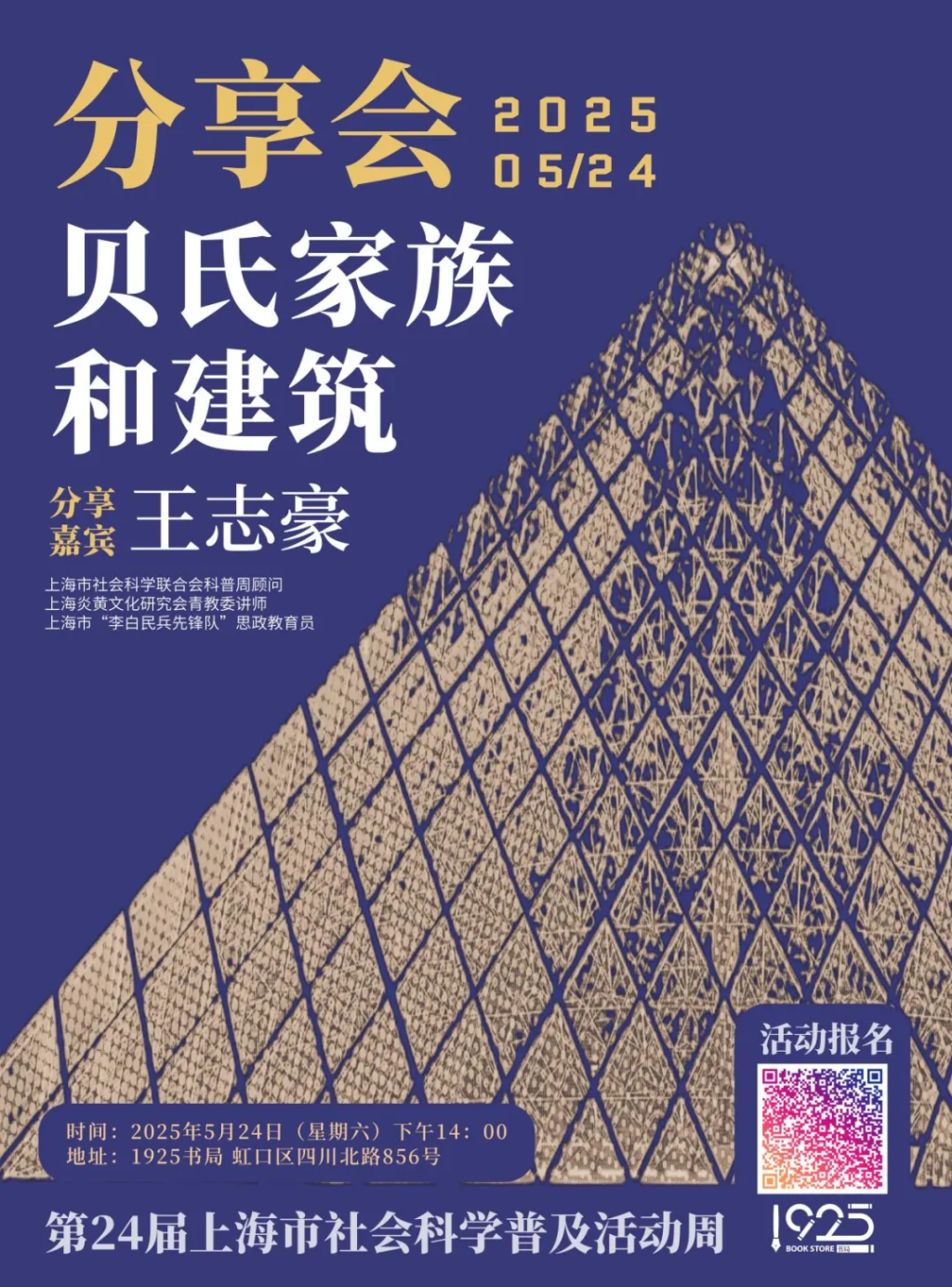

上海·讲座|贝氏家族与建筑传奇

详情请关注 1925书局微信公众号

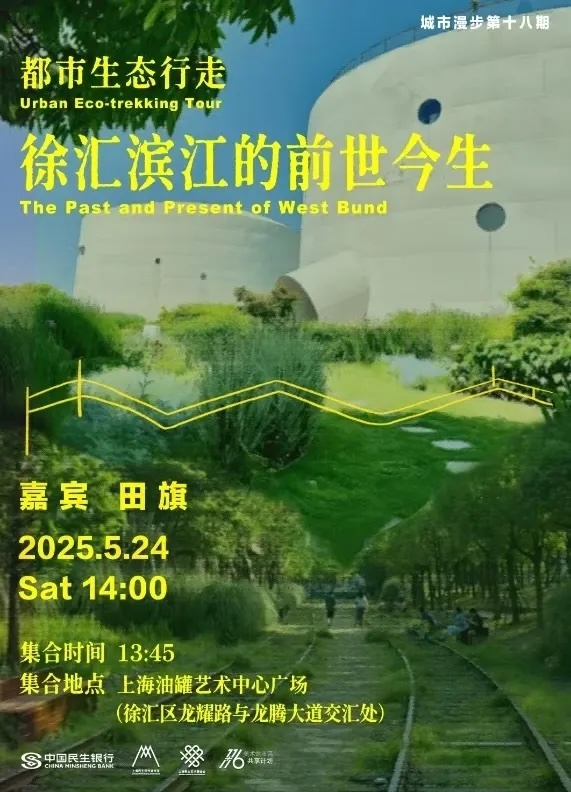

上海·行走|徐汇滨江的前世今生

详情请关注 上海民生现代美术馆微信公众号

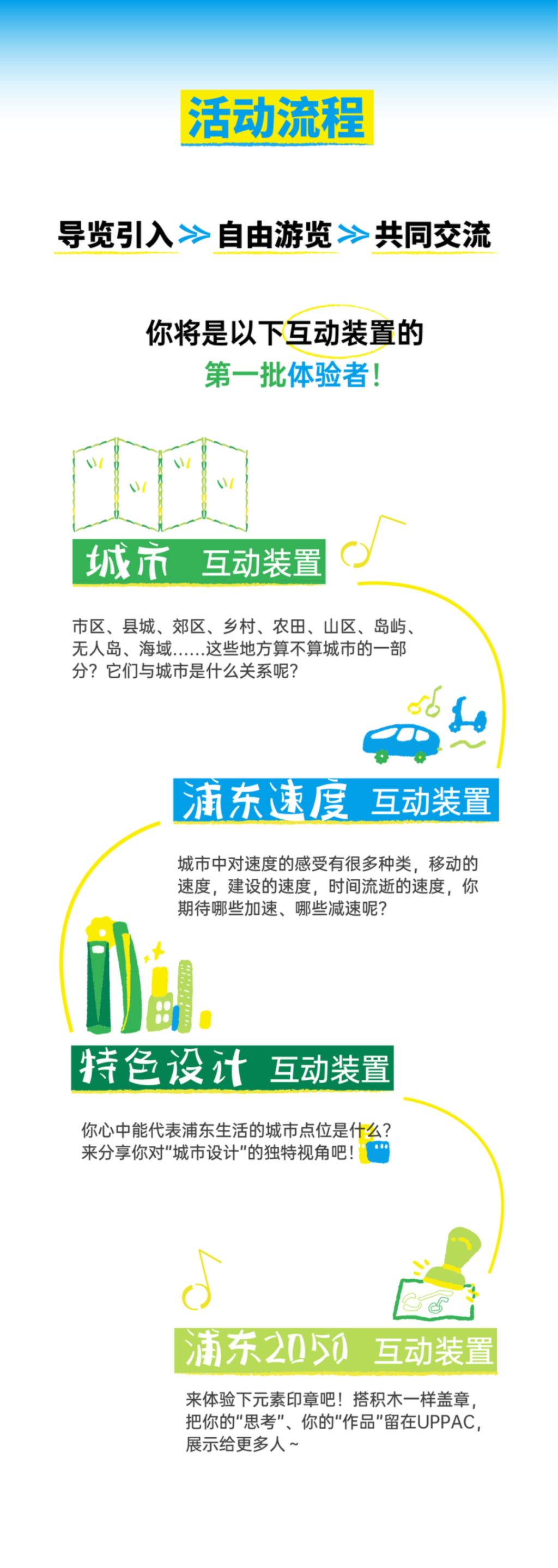

上海·活动|浦东城市规划和公共艺术中心2周年“信号“活动

详情请关注 浦东新区城市规划和公共艺术中心微信公众号

上海·活动招募|当我们讨论城市规划时我们在谈什么

活动时间:5月24日周六下午;详情请关注 大鱼营造微信公众号

上海·活动|上海苏州河城市龙舟邀请赛

详情请关注 上海普陀微信公众号

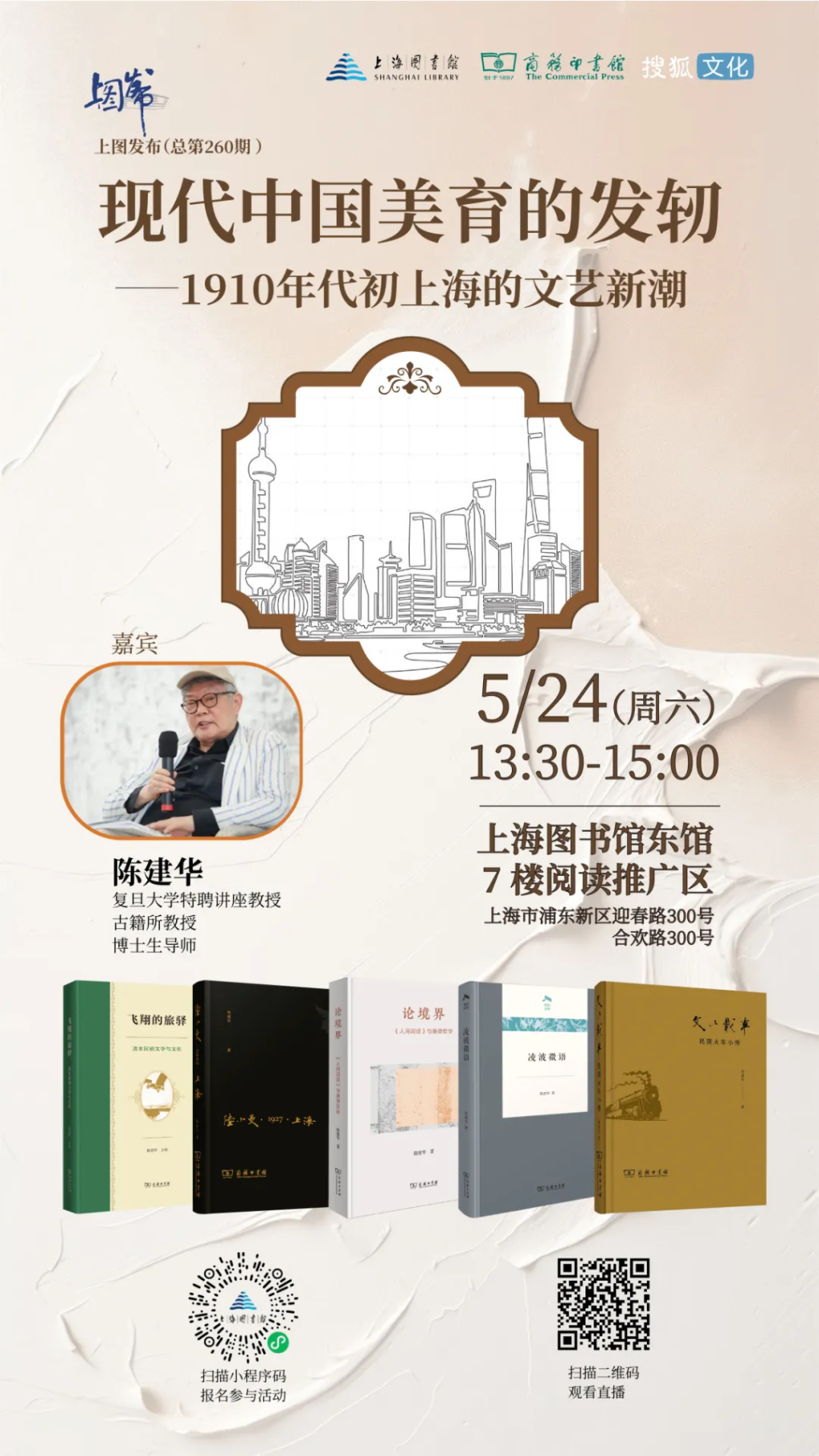

上海·讲座丨现代中国美育的发轫——1910年代初上海的文艺新潮

详情请关注 上海图书馆信使微信公众号

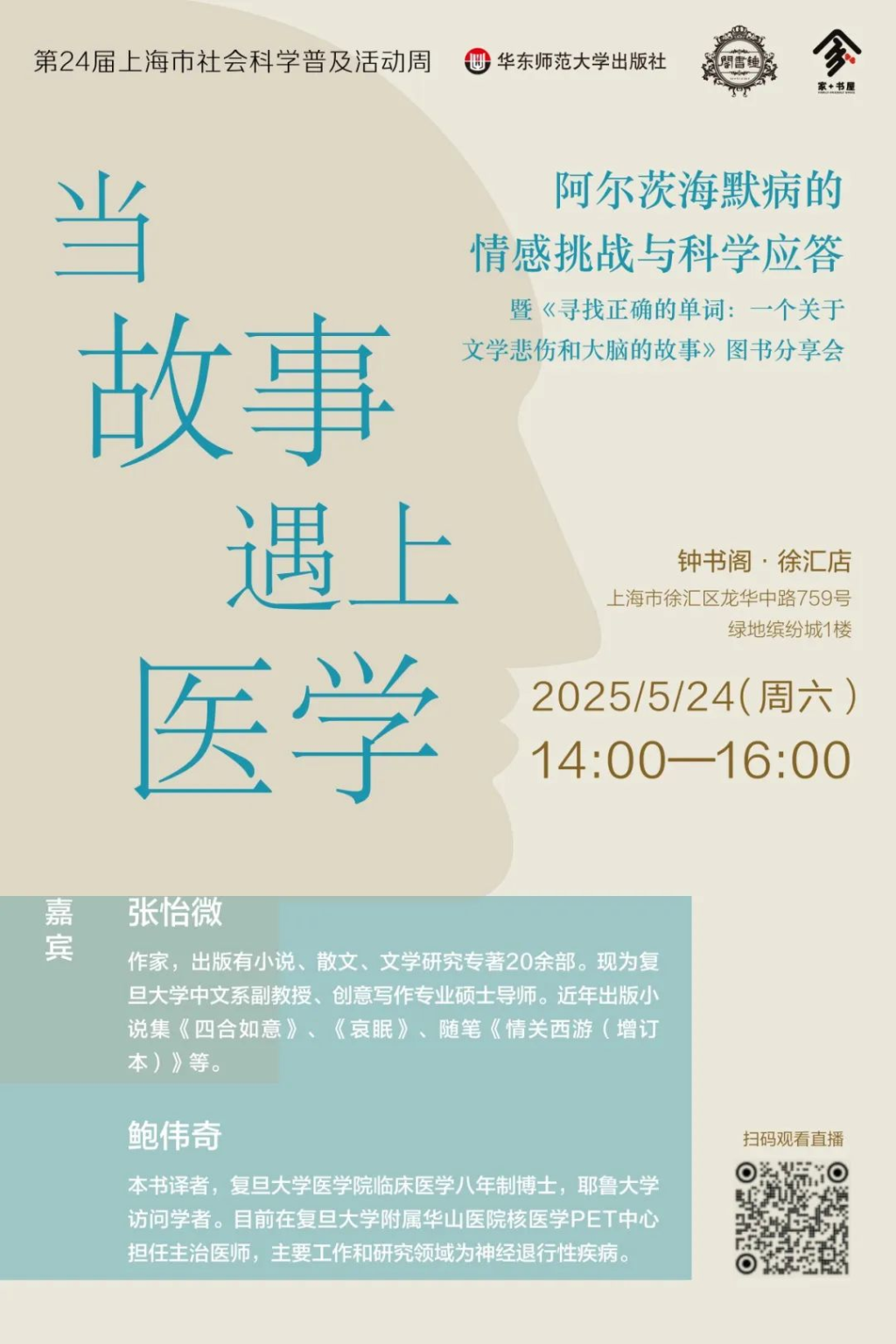

上海·分享|张怡微×鲍伟奇:当我爱的人不再认识我,我该如何面对?

详情请关注 钟书阁微信公众号

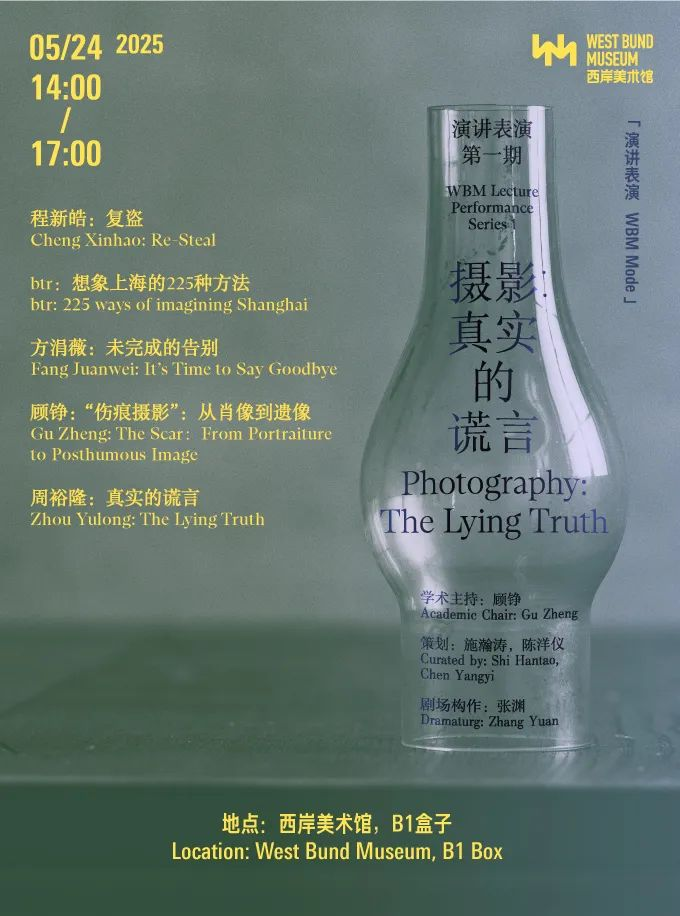

上海·演讲表演|摄影:真实的谎言

详情请关注 西岸美术馆微信公众号

上海·展览|瞧!我们的邻居

详情请关注 上海图书馆微信公众号

上海·展览|水手计划·走向现场

详情请关注 上海油罐艺术中心微信公众号

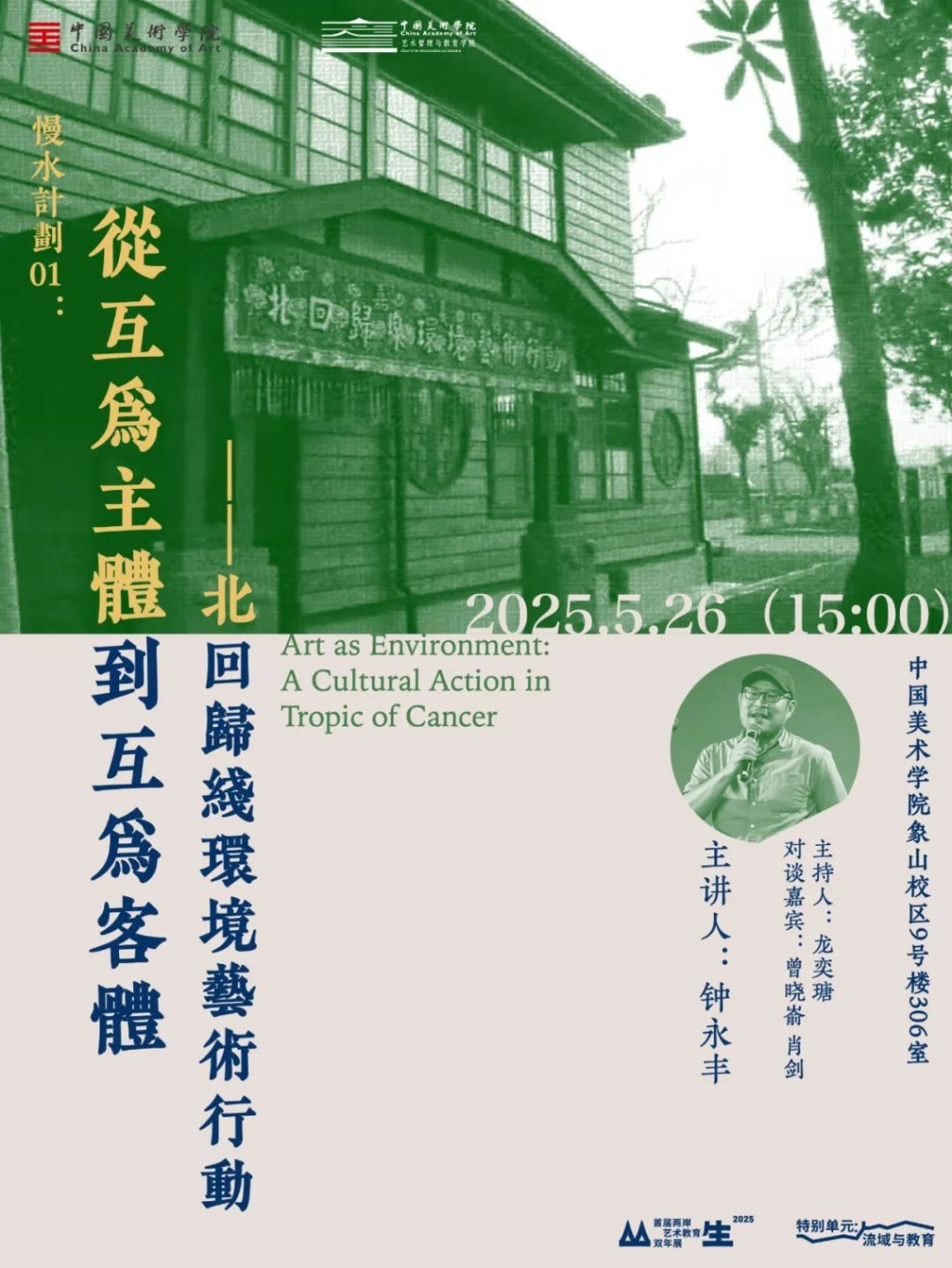

杭州·分享|从互为主体到互为客体——钟永丰

详情请关注 丛生ART微信公众号

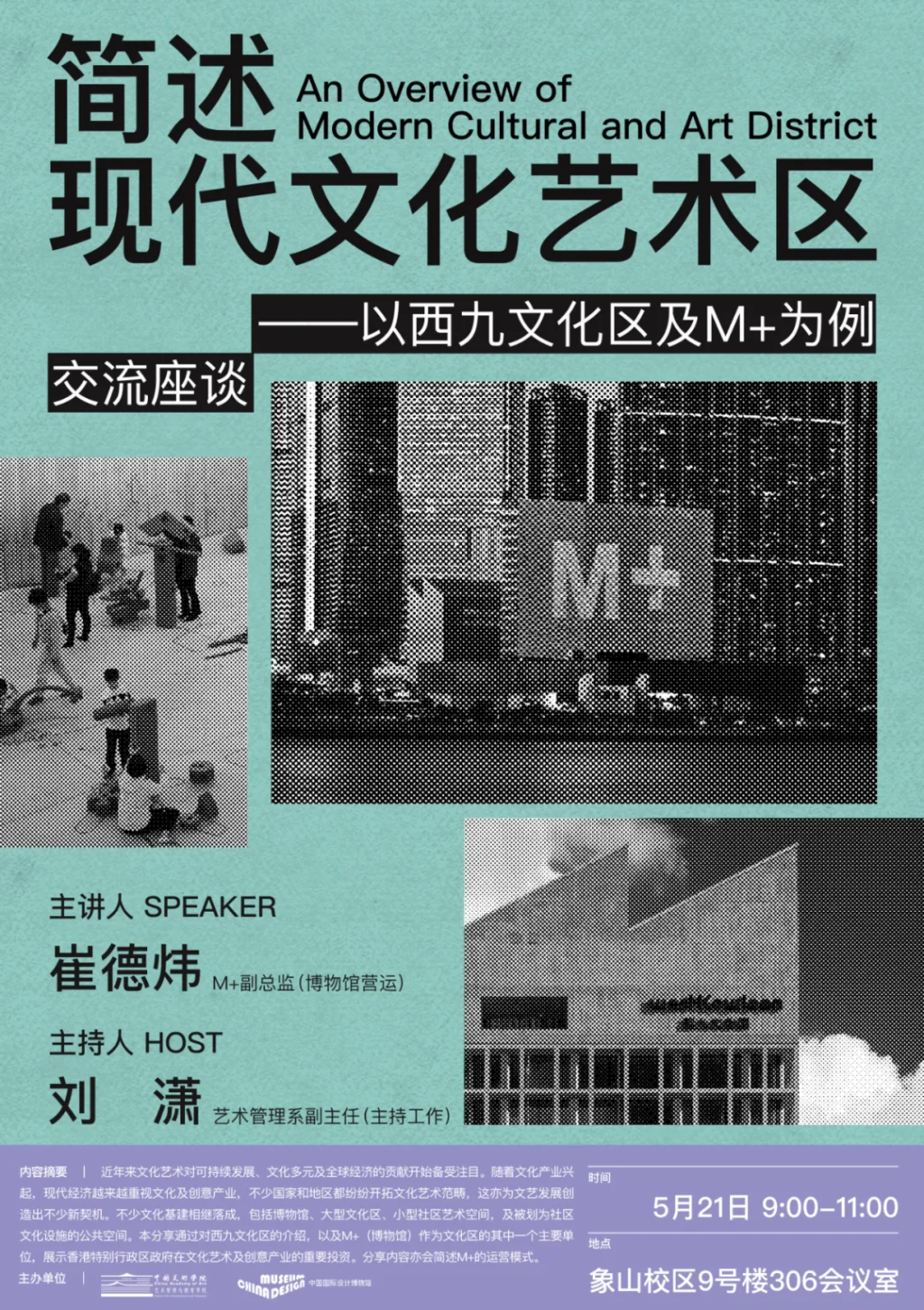

杭州·讲座丨简述现代文化艺术区—以西九文化区及M+为例

详情请关注 中国国际设计博物馆CDM微信公众号

(如果您想联系我们,请发邮件至dongyl@thepaper.cn)