留住乡愁 守护记忆:传统村落焕发新活力

贵州,这片多彩民族文化瑰丽的土地上,传统村落星罗棋布。全省共有 757 个村寨被列入中国传统村落名录,数量位居全国前列。近年来,贵州在实施乡村振兴战略的同时,也加强保护传统古村落,传承乡土文化,推动传统村落传承与发展,让传统村落在新时代焕发出勃勃生机。

△游客在安顺云峰屯堡本寨游览,感受着古老的屯堡文化魅力。

初夏时节,走进安顺云峰屯堡本寨,石头砌成的建筑古朴而典雅,村内碉楼耸立,置身其中,仿佛穿越历史来到 600 年前的大明朝,每一处都透露着岁月的痕迹。

△安顺云峰屯堡地戏演出引客来。

作为拥有 600 余年历史的古老村寨,云峰屯堡本寨通过强化保护修复与文化传承,通过举办地戏表演、民俗体验等活动,如今,云峰屯堡本寨吸引着无数外来游客,这里的屯堡文化资源不断转变为乡村旅游新动能。

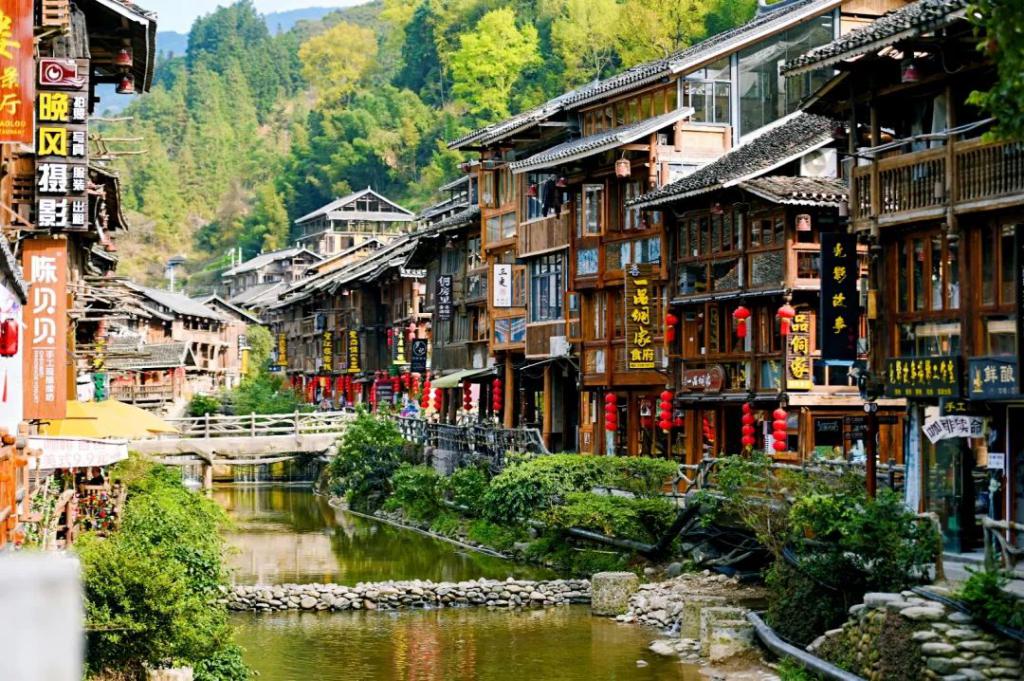

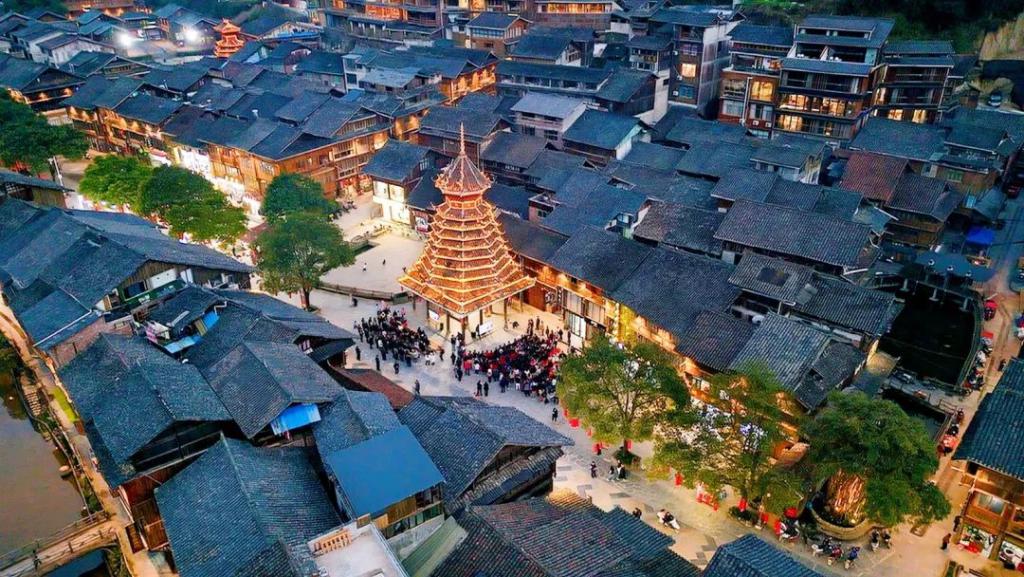

△绿意盎然的黔东南州黎平县肇兴侗寨。

绿意盎然的黔东南州黎平县肇兴侗寨,云雾在山峦间流转缭绕。寨内以干栏式吊脚楼群闻名,鳞次栉比的木构建筑沿河而建,青瓦覆顶,杉木为骨,展现了侗族 " 人与自然和谐共生 " 的生态文明智慧。寨内五座鼓楼分属仁、义、礼、智、信五团,既是族群的象征,也是村民议事、歌舞表演的公共空间。风雨桥横跨溪流,桥亭相融,既承载交通功能,又成为游客休憩的网红打卡地。

△肇兴侗寨的当地绣娘在展示手工制作品。

△肇兴侗寨干栏式吊脚楼群一角。

△肇兴侗寨鼓楼夜景。

近年来,肇兴侗寨在保持村寨历史原貌和传承民族特色文化的同时,将谷雨节、芦笙节、侗年节等民族节日,刺绣、蜡染等非物质文化遗产打造成旅游品牌,带动村民就业创业 2000 余人,让村民都吃上 " 旅游饭 ",使古老侗寨在保护与利用中持续焕发新的生机。2024 年,当地累计接待游客 102.7 万人次,实现旅游综合收入 10.2 亿元,促进村集体经济收入 245 万元,人均可支配收入约 4.16 万元。

△西江千户苗寨错落有致的吊脚楼依山而建。

位于黔东南雷山县的西江千户苗寨,迄今已有 2000 多年悠久历史。西江千户苗寨承载着中国历史上苗族五次大迁徙聚居地的珍贵历史记忆。苗族的农耕文化、民俗风情、银饰制作、服饰艺术、饮食特色、歌舞艺术及其遗风古俗,在这里代代相传、绵延不绝。这座苗族文化的瑰宝,完整地保存了苗族的原生态与文化特色。寨中,错落有致的吊脚楼依山傍水,层层叠叠,连绵起伏,形成一幅壮观的画卷。这独特的建筑风貌吸引了无数游客慕名而来。

△ " 姑妈篮球 " 赛。

近年来,西江千户苗寨通过传统文化资源实现文旅产业升级。2024 年创新推出的 " 姑妈篮球赛 " 更成为现象级文旅新 IP ——这项由雷山县苗族妇女自主设计的特色运动迅速在全网走红,相关流量高达 146.5 亿次。

△民族文化活动展演。

" 姑妈篮球 " 巧妙地将民族文化、旅游与体育有机融合,通过 " 她体育 " 生动展现 " 她文化 ",成功带动 " 她旅游 " 热潮,孵化出众多 " 她文创 " 产品,收获可观的 " 她经济 " 效益,探索出一条以 " 姑妈篮球 " 为强劲引擎的文体旅融合全新路径," 体育 + 文旅 " 创新模式活力四射、魅力尽显。统计数据显示,2024 年,西江千户苗族接待游客数量达 523.68 万人次,同比增长 12.65%。

△云雾缭绕的岜沙苗寨。

黔东南从江县岜沙苗寨以原始生态与苗族文化闻名,吊脚楼群依山而建,青瓦与古树交织成诗画画卷。苗寨里男子世代持枪佩刀,传承镰刀剃头成人礼等独特习俗,完整保存着苗族古生态智慧。当地在推动传统村落与乡村旅游深度融合发展过程中,通过民族传统文化展演、生态旅游等创新模式,让千年苗寨既守住文化根脉,今年 " 五一 " 期间,岜沙苗寨每日上演鸣枪迎客、芦笙舞、镰刀剃头和苗族婚庆展示等民俗表演,场场爆满,共接待游客 24833 人次,同比增长 7.94%。

△岜沙苗寨芦笙舞展演。

古村里,看得见山、望得见水、留得住乡愁,更引得游客来、兴得起产业。在推动传统村落与乡村深度融合发展的道路上,贵州的传统村落在新时代焕发出勃勃生机。

来源 天眼新闻

编辑 段筠 /编审 李枫 /签发 蒲谋