单亲家庭出身的儿媳说的一番话,我决定卖掉价值150万的婚房

"婚房的抉择"

"妈,我卖房子的事已经定了,明天就去签合同。"儿子站在厨房门口,语气坚决。

"等等,你再考虑考虑..."我手中的勺子停在半空,锅里的油冒着热气,泛起一圈圈金黄的波纹。

那是1999年冬天,窗外飘着雪花,北方的寒风呼呼地刮着,像一把无形的刀子割在脸上。

我叫林秀兰,今年五十有八,和老伴刘明山在这座小县城里摸爬滚打了大半辈子。

我们辛苦大半辈子,好不容易在县城里给儿子买了一套婚房,面积不大,才七十多平,但在我们这个小县城,也值一百五十万了。

对我们这样的工人家庭来说,这套房子几乎凝聚了我们毕生的心血。

儿子刘小山从建筑公司下班回来,脸被冻得通红,额头上还有灰尘,那是他在工地上沾的。

这孩子大学毕业后,本可以在省城找个轻松的工作,却选择回到县城的建筑公司,说是要离我们近些。

每次看到他风尘仆仆的样子,我这心里就又疼又暖。

厨房里,我正炒着他爱吃的回锅肉,肉香四溢,混合着蒜苗的清香,在这个寒冷的冬日里格外温暖。

"大冷天的,你先去洗把脸,暖和暖和,待会吃饭。"我头也不抬地说道,手里的铲子翻炒着锅里的肉片。

老伴坐在客厅里,戴着老花镜看《人民日报》,收音机里播放着《新闻联播》的声音。

这是我们家每天晚上的固定画面,平凡而踏实。

"妈,爸,我想和你们商量个事。"饭桌上,儿子支支吾吾地说,筷子在米饭上来回戳着,却没夹一口菜。

"说吧,有啥事这么扭扭捏捏的,像个姑娘家似的。"老伴放下碗筷,揩了揩嘴角。

"我想...我想把咱家的房子卖了。"儿子一咬牙,把话说了出来。

"啥?"我和老伴异口同声,仿佛听到了天方夜谭。

饭桌上一时安静得连筷子掉在地上的声音都能听见。

"小山,你是不是工地上被砖头砸到脑袋了?"老伴皱起眉头,声音提高了八度。

"小梅爸爸生病了,需要做手术,家里拿不出那么多钱..."儿子低着头,声音越来越小。

小梅是儿子的媳妇,两人是在省城大学认识的。

第一次见面时,我心里有些不满意。

不是因为小梅长得不好,她瓜子脸,大眼睛,看着挺水灵的一姑娘。

而是得知她是单亲家庭长大的,父母在她小时候就离婚了,跟着父亲生活。

在我们这一代人的观念里,对单亲家庭总有些偏见,觉得教养缺失,怕影响儿子。

"你疯了吧?那可是咱们攒了大半辈子的钱买的!"老伴拍着桌子,茶碗里的水都跟着颤了三颤。

"爸,我知道这房子来之不易。"儿子眼圈红了,"记得小时候您和妈省吃俭用,连过年都舍不得买件新衣服。"

"可是小梅爸爸如果不做手术,可能..."他的声音哽咽了。

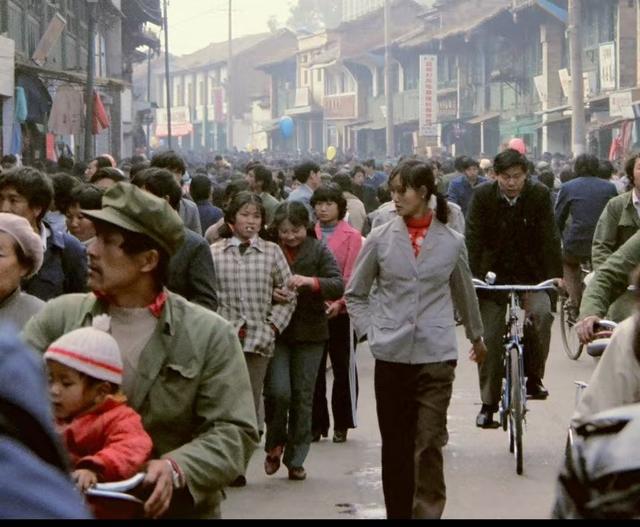

我看着儿子,脑海中浮现出八十年代末那段苦日子。

那时候我和老伴在县棉纺厂工作,是标准的工人家庭。

厂里效益不好,每个月发工资都像挤牙膏一样,一点一点地发,加起来不到一百元。

为了给儿子攒钱买房,我们起早贪黑地干活。

老伴下班后还去街口支个小摊修自行车,戴着旧帽子,手上满是油污。

我则在家用缝纫机做些手工活贴补家用,那台老式脚踩缝纫机是我们结婚时的嫁妆,黑漆斑驳,却一直陪伴着我们。

记得有一年夏天,院子里的槐花香得很,邻居家的孩子们都穿着新衣服在树下捉迷藏,笑声一阵高过一阵。

只有我们儿子穿着补丁摞补丁的旧衣服,站在院子角落,眼里满是羡慕。

看到儿子眼中的渴望,我心如刀绞,但还是咬牙坚持着,心里一遍遍地告诉自己:苦一时,为的是让孩子将来不苦一世。

"卖房子的事免谈!"老伴气得板起脸,起身回屋,顺手带上了门。

那声关门声在寂静的屋子里格外刺耳。

饭桌上就剩下我和儿子,他低着头,不再说话,只是一个劲地夹着碗里已经凉了的回锅肉。

夜里,我翻来覆去睡不着,脑子里全是儿子刚才说的话。

老伴在我身边呼呼大睡,偶尔打几声鼾,平日里挺有威严的一个人,睡着了倒像个老小孩。

窗外偶尔传来几声狗叫,远处火车的汽笛声划破夜空,显得格外孤寂。

几天后的一个夜晚,我起来喝水,看见厨房亮着灯。

俗话说"灯不灭,火不息,家不破",我家从来不会半夜无缘无故亮着灯。

轻手轻脚地推开门,看见儿媳妇小梅正在灯下缝补一件旧毛衣。

那是儿子的毛衣,袖口都磨破了,她拿着针线,专注地缝着,脸上带着我熟悉的神情。

那是我年轻时常有的表情,是所有农村妇女在照顾家人时流露出的那种温柔又坚韧的模样。

"阿姨,您还没睡啊?"小梅见我进来,慌忙放下手中的活计,像个做错事的孩子。

"你怎么这么晚还不睡?"我问,心里却已有了答案。

"小山的毛衣破了,我给他补补。"她低着头,声音轻柔。

屋外的月光透过纱窗照进来,与厨房昏黄的灯光交织在一起,给她年轻的脸庞蒙上一层柔和的光晕。

我看着她纤细的手指在毛线中穿梭,突然想起了自己年轻时也是这样,在昏暗的煤油灯下为老伴缝补衣服。

那时我们住在厂里分的筒子楼里,一家三口挤在十几平米的小屋,墙壁发潮,天花板漏雨。

每到下雨天,家里摆满了盆盆罐罐接水,滴答声响了一整夜。

一件衣服要穿好几年,补了又补,直到看不出原来的样子。

"阿姨,我想和您说件事。"小梅放下针线,抬起头,目光坦诚而清澈。

"我知道您和叔叔不同意卖房子。其实我也不想,那是你们一辈子的心血。"

"那..."我有些不知所措,这个女孩似乎看透了我的心思。

"我四岁时妈妈就离开了,是爸爸一个人把我拉扯大。"她的眼睛在灯光下闪着泪光,"我知道您给儿子的爱有多珍贵。"

"我已经和我爸说了,不用小山卖房子,我想试试申请医疗救助..."她的声音越来越小,却让我心里一震。

那一刻,我被她的话震住了,眼前仿佛看到了一个小女孩,孤独地站在风雨中,等待着早已不会回来的母亲。

这个女孩虽然出身单亲家庭,却懂得尊重长辈的心血,比许多所谓"完整家庭"长大的孩子都懂事。

我曾经以为她会把儿子带偏,却没想到她比很多人都更明白家的意义。

"姑娘,你爸爸病得重吗?"我轻声问道,声音比我想象的要柔和许多。

"肝硬化,需要做手术,医生说费用可能要二十多万。"她眼里噙着泪,却强忍着不让它们落下来。

"这些年我爸就靠开出租车养活我们娘俩,去年车出了事故,修车花了不少钱,家里的积蓄都花光了。"

听着小梅讲述她家的困境,我心里泛起了波澜。

想起了自己的父亲,那个身形瘦小却倔强的老农民,在我结婚时,咬牙卖了家里唯一的一头老黄牛,给我凑了一份像样的嫁妆。

他送我出嫁那天,眼里含着泪水,却笑着说:"闺女,爹盼着你有个好日子过。"

第二天早上,我煮了一锅热腾腾的小米粥,放了红枣和桂圆,是老伴最爱的味道。

阳光透过窗户照进来,餐桌上方悬挂的那张全家福在光线下熠熠生辉。

那是我们一家人去年春节照的,儿子和儿媳站在中间,我和老伴在两侧,笑得像两朵盛开的老菊花。

"明山,吃饭了。"我轻唤着老伴的名字,那是只有在我心情极好或极差时才会用的称呼方式。

"哎,来了。"老伴放下手中的《人民日报》,慢悠悠地走过来,鼻子嗅了嗅,"今天是啥好日子,还熬小米粥?"

"明山,我想和你说个事。"我拉着老伴的手,那手粗糙厚实,满是岁月的痕迹。

"我昨晚和小梅聊了聊,我觉得我们以前对小梅有误会。这孩子其实很懂事。"

"可是..."老伴皱着眉头,脸上写满了不情愿。

"记得我们年轻时遇到困难,还是我爹卖了家里唯一的一头牛帮我们渡过难关。"我紧握他的手,声音里带着几分恳求。

"你还记得我爹临走前说的话吗?'人活一辈子,钱财是身外物,亲情最珍贵'。现在换我们帮孩子了。"

老伴沉默了,只是一个劲地喝着小米粥,眉头始终紧锁。

我知道他在想什么。

那房子是我们攒了一辈子的钱买的,用他的话说,"是刘家的根基"。

卖掉它,就像拔掉了一棵大树的根,让人没了依靠。

但我也知道,比起冰冷的房子,人心才是最暖的港湾。

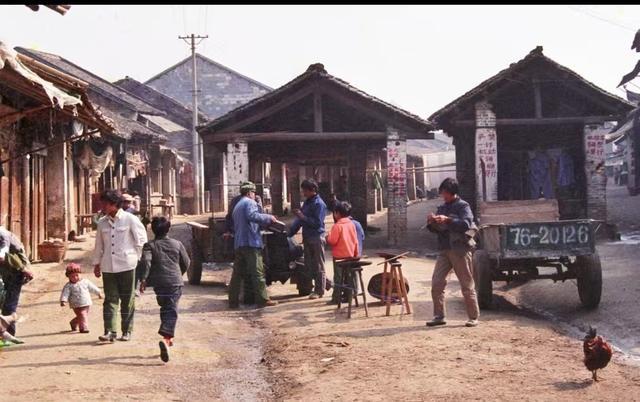

几天后,老伴闷闷不乐地回家,手里提着两瓶二锅头,这是他心情不好时的标配。

"怎么了?"我问,接过他手中的酒瓶。

"今天去棉纺厂看望老同事王大力,他儿子考上了北京的大学,卖了房子给孩子凑学费。"老伴叹了口气。

"王大力现在住在哪儿?"我有些惊讶,王大力和老伴是工友,关系不错。

"租了个小房子,两口子挤挤。"老伴坐在沙发上,点燃一支烟,深深地吸了一口。

"他跟我说,房子没了可以再有,儿子的前程耽误不起。"烟雾缭绕中,我看到老伴的眼睛闪烁着复杂的光芒。

这一天,是个转折点。

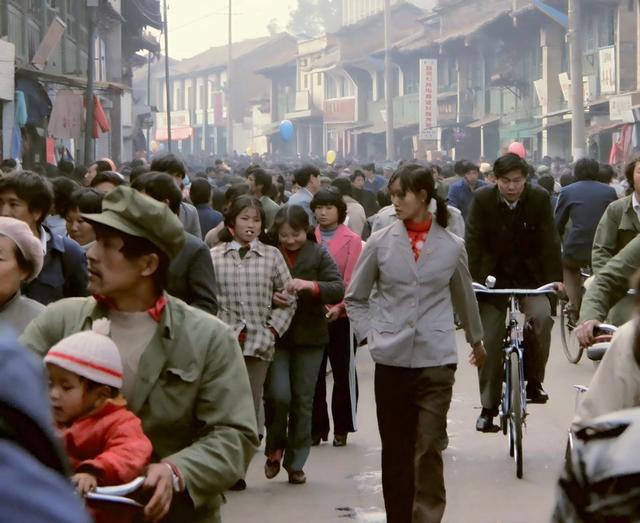

春节前夕,窗外的雪花纷纷扬扬,我们家的炉子烧得正旺,屋子里热乎乎的。

儿子和儿媳从外面买菜回来,手里提着大包小包,脸上挂着笑容。

"爸,妈,您看,我们买了啥好东西。"儿子兴冲冲地掏出一块腊肉,"隔壁李叔家自己腌的,说是给您二老尝尝。"

老伴接过腊肉,闻了闻,满意地点点头:"好,好,今晚炖个白菜腊肉,喝两口小酒。"

我们一家围坐在火炉旁,院子里堆着厚厚的积雪,窗户上结了一层薄冰,却挡不住屋内的温暖。

饭桌上,老伴给儿子和儿媳倒了酒,自己也斟了一杯,举起来示意。

"小山,小梅,我和你妈商量过了。"老伴清了清嗓子,声音有些颤抖。

"房子可以卖,帮小梅爸爸治病。"

这句话像一颗炸弹在餐桌上爆炸,儿子和儿媳惊讶地抬起头,筷子都掉在了桌上。

"爸..."儿子的眼睛瞬间红了。

"别说了。"老伴摆摆手,一口气喝完了杯中的酒。

"我们年纪大了,早晚要把东西留给你们。与其等我们走了才用,不如现在帮你们解决困难。"

"再说了,咱们一家人还怕没房子住吗?我和你妈这辈子什么苦没吃过,不差这一遭。"

儿媳妇小梅腾地站起来,走到我们面前,跪了下来,眼泪如断了线的珠子。

"叔叔,阿姨,谢谢你们...我...我不知道说什么好..."

"起来,起来,一家人不说两家话。"我连忙扶起小梅,心里又酸又甜。

"你爸爸是你的亲人,也就是我们的亲人。家里有困难,大家一起想办法,这才是一家人。"

老伴帮忙扶起小梅,拍了拍她的肩膀:"闺女,你是个好孩子。我们老两口没看错人。"

那一刻,我明白了什么是真正的家人。

不是血缘关系,而是在困难时刻伸出的援手,是彼此的理解和支持,是那份不求回报的付出。

房子很快卖了出去,比市场价少了二十万,但买主付现金,过户快,我们也就不计较那么多了。

小梅父亲的手术很成功,医生说幸亏送医及时,再晚些可能就回天乏术了。

看到小梅在医院守着父亲,细心照料的样子,我和老伴都感到欣慰。

这个女孩有一颗金子般的心,我们的儿子娶了她,是福气。

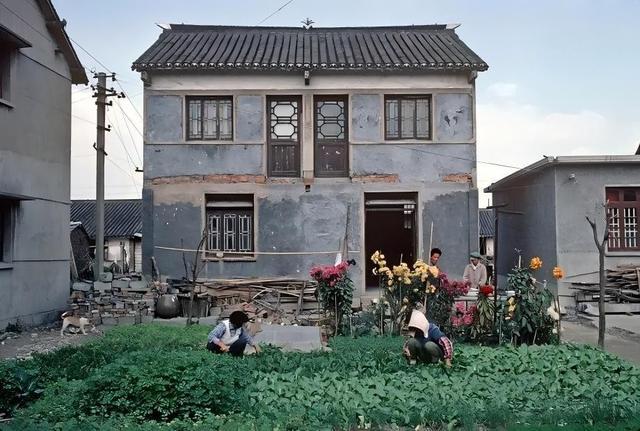

一年后,我们一家人住进了县城郊区的一套小房子,是用卖房剩下的钱买的。

虽然比原来的婚房小了一些,但因为有爱,它比任何豪宅都温暖。

小房子周围有个小院子,我种了几棵葱,几株辣椒,还有几盆老伴喜欢的菊花。

每天早上,邻居们锻炼的声音,小贩叫卖的喊声,都让这个小院子充满了生活的气息。

老伴在院子里搭了个简易棚子,又开始修起了自行车,和邻居们很快打成一片。

"老刘,你这手艺不错啊,修得比外面那些年轻人都好。"邻居王大爷经常带着自行车来找老伴修。

"嗨,老把式了,干了大半辈子。"老伴笑呵呵地说,脸上的皱纹里盛满了阳光。

儿子和儿媳搬到了我们隔壁的小房子,两家人中间只隔着一道矮墙,说话都能听见。

每天早上起来,我都能闻到儿媳妇做早饭的香味,有时是煎饼果子,有时是小米粥。

中午时分,儿媳妇会端着热腾腾的饭菜过来:"爸,妈,吃饭了。"

一家人一起吃午饭,老伴常常眯着眼睛说:"这日子,真是有滋有味啊。"

有时候,我会想起那套卖掉的房子,心里没有丝毫的遗憾。

因为我知道,房子可以再买,但亲情无价。

去年冬天,小梅怀孕了,肚子一天天大起来,脸上的笑容也越来越灿烂。

我和老伴忙前忙后,张罗着添置婴儿用品,老伴还亲自动手做了一个小木床。

"孩子出生后,就放在咱家屋里,我和你妈帮着看。"老伴搓着手,眼睛里闪烁着期待的光芒。

"爸,辛苦您了。"儿子感动地说。

"有啥辛苦的,你小时候我也是这样带你的。"老伴笑呵呵地说,一双布满老茧的手在木床上轻轻抚过。

这个冬天特别冷,但我们的心却格外暖。

小梅的爸爸痊愈后,每周都会来看我们,带着他自己做的小菜,和老伴一起喝两盅。

两个老头子常常喝得脸红脖子粗,聊着各自的年轻往事,笑声爽朗,传遍整个小院。

"老刘啊,我这辈子欠你们一家的恩情。"小梅爸爸常这么说。

"说啥呢,一家人,不说两家话。"老伴总是这样回答,然后给他倒上满满一杯酒。

今年春天,孙子出生了,皮肤红红的,哭声洪亮,老伴高兴得像个孩子,一连三天没合眼,就守在小床边看着孙子。

"这孩子,长得像小山小时候,眉眼都像。"老伴骄傲地说,眼角的皱纹都舒展开了。

我看着儿子抱着自己的孩子,脸上满是幸福,心里涌起一股暖流。

这一刻,我知道,我们的付出没有白费,我们的选择没有错。

如今,每当我看着儿子和儿媳妇忙碌的身影,听着孙子的哭闹声,我都会想起那个卖房的决定,从不后悔。

老伴常说:"人活一辈子,啥最重要?不是钱,不是房子,是亲情,是那份割不断的情谊。"

坐在院子里的藤椅上,看着夕阳西下,炊烟袅袅,四世同堂,天伦之乐,我深深地体会到了这句话的含义。

有时候,放下一些东西,你会得到更多。

就像我们放下了那套房子,却收获了更加丰富的生活和更加紧密的亲情。

这也许就是生活的智慧,也是我们这一代人想要传递给下一代的价值观。

不是物质上的富足,而是心灵上的富有。

不是占有的多少,而是付出的真诚。

夜深了,院子里的灯一盏一盏亮起来,像是点点星火,照亮了我们的生活。

明天,又将是崭新的一天。