吏亦有道|秦汉官文书防伪术

签名人是谁

熟悉今天文书运作流程的读者们都知道:文书上的署名未必是当事人亲笔签名,很可能是使用了签名章。比如在大学里面,校长的名字广泛出现在录取通知书、毕业证、各类以学校为甲方或乙方的合同书或标书、校内各种职务职称的任命书或聘书上。上述场合中,校长的署名往往都是签名章。特别是像录取通知书和毕业证书这类非常制式的文件,由于内容已经得到各类机构层层审核把关,校长的名章可以安然地奇钤印上。唯一需要注意的是,校长的签名章必须来自于他的亲笔签名,而非在电脑中随便找个字体用上。

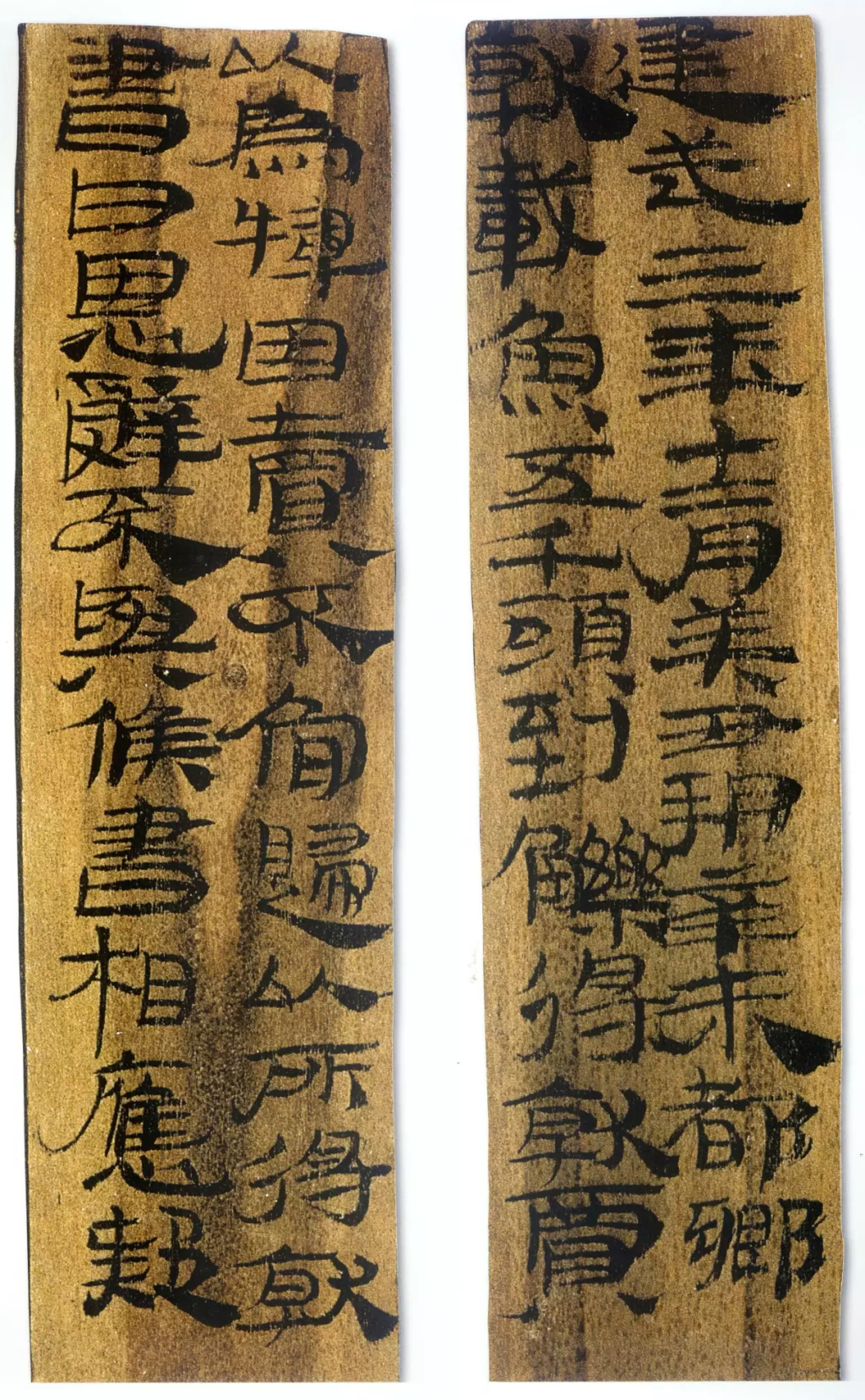

换言之,今天在法律上存在效力的名字是当事人的亲笔签名。这套办法在纸张流行的时代便是通行标准。今日能看到唐宋以来,纸张上留下的“画押”,比较常见的是唐玄宗、宋徽宗和宋高宗的字。其中最有名的莫过于宋徽宗的“天下一人”,气势很足。“画押”的作用相当于防伪签名,既能表明是署名人的亲笔签名,又不那么好模仿。既能让人一眼便知此签名大有来头,又不会让更多的人轻易看到。但是在简帛时代,我们尚未看到辨识度特别高的签名或者画押。一个很重要的原因便是,简牍的宽度限制了签名的大小。一般竹简的宽度就是1-2厘米,在这么窄的空间内,要龙飞凤舞地写下自己的名字,确实比较困难。

邢义田先生曾经仔细辨认过汉代居延和敦煌边塞地区的文书。此前,也有大量的中外学者做过这个工作。大家努力的方向便是寻找这些官方文件上,是否存在着长官的亲笔签名。他的结论是:多数的文书都是由属吏或者代理人代署或者代批,真正由长官签署的文件,实在是少而又少。这个研究结果其实指向了一个显著的事实,即简帛时代长官的签名对于文件的效力并非最重要。也就是说,虽然秦朝以后中国特别重视文书行政,但在文书行政中,长官的个人色彩并非最为关键。

汉代居延

这种情况的出现其实一点都不稀奇。简帛时代的文书需要通过抄写而作大量复制。在抄件上,长官自然不会亲笔签名,由书手直接写上长官的名字即可。类似的情况今天也有。很多公开发布的公文下方无须录入长官的名字,只要写上长官的职务,并空缺姓名即可。那么在文书的原件上呢,长官总要亲笔签名了吧?实际情况也是未必。对于那些大量的例行文书,长官也不会亲笔签名。即便是需要长官出具意见的文书,其实长官也不用拿意见,只要属吏代作批示就行了。

这么说,长官的权力岂不是被属吏侵夺了吗?事实上的确如此。不过在简帛时代的政治理念中,这并非是一件多么可怕的事情。不妨先举个例子。东汉晚期,汝南太守宗资、南阳太守成瑨,分别委任自己的功曹范滂和岑晊。两个长官都不太管事,于是民间编出顺口溜说:“汝南太守范孟博,南阳宗资主画诺。南阳太守岑公孝,弘农成瑨但坐啸。”

“主画诺”和“但坐啸”的意思是,宗资面对范滂提交来的文书,就批示同意两个字;成瑨就更厉害了,对岑晊不闻不问,自己只负责偃仰啸歌,做个富贵闲人。这话看着夸张,可能实际情况更严重一点。宗资或许如成瑨一般,连同意都未必批示,将政务一概委托给范滂罢了。

这是地方上的情况,中央的情况也差不多。对皇帝来说,诏书并非都是自己写就,往往是主管的有司草拟内容,提交公卿审核,最后交给皇帝定夺。皇帝也不用费力气写上自己的名字,只要用朱笔打钩就行。记录西汉制度的《汉旧仪》上记载说“诏书以朱钩施行”。打钩就是画诺,无非就是皇帝的画诺级别更高一点。那么皇帝会不会有自己不画诺,交给旁人代行权力的时候呢?实在是太多了。不用说霍光、梁冀这些权臣在幼小皇帝时大权独揽执政的例子,汉元帝时委政宦官弘恭、石显便是文书行政中的关键角色。当时“事无大小,因显白决”,意思是朝政无论大小,都要通过石显向汉元帝汇报,那么石显一定也同时替汉元帝拟定了意见。遇到一些常规性的文件或者小事自然如此,即便是大事但正赶上汉元帝心思不在此处,很可能用朱笔代替皇帝画诺的人,也还是石显。

这样做法在秦汉时代其实未必是一件值得声讨的事情。因为自先秦以来,黄老家和法家思想都提倡君主无为而治,委政于下。要是君主干预太多,反而会被看做夸饰聪明,非人君之德。当时经常举的反面典型就是夏桀和商纣,据说他俩头脑非常聪明,和大臣辩论时没有人能够反驳他俩,以至于两个人刚愎自用,再也不信任臣子的智慧,最后走上了专断的不归路。这么看,皇帝越是不管事,越证明朝局稳定。太守越是不管事,越证明郡内无事。这套说法好像也不无可取之处。

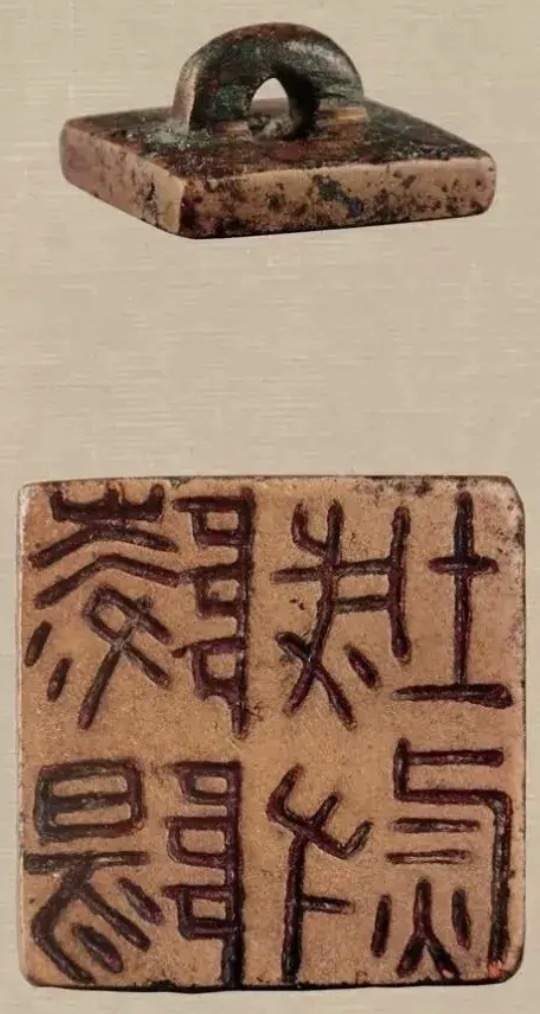

那么起到至关重要作用的,使一件文书具备法律效力的凭证是什么呢?其实是印信。

印信最重要

提到印信,就必须提到另一个在简牍文书学上常见的名词“检”。

“检”的意思是“封面”,也就是另一条扣合简牍,以保证简牍中内容不被人看到的遮盖物。《释名》中将“检”解释为“禁也,禁闭诸物使不得开露也”。所以我们将之称作封面或者书皮就比较合适,或者不妨直接叫做“封检”。

封检的长度不定。拿居延来说,封检多数比汉代的一尺要短,在10-20厘米左右。封检的作用既然在保密,它的形制就得花点功夫琢磨。一般来说,封检上都要抠出一个凹槽,将绳索穿过凹槽,再填塞黏土,然后用印信按压黏土。倘若有人要拆开封检,审视简牍内容,必然要破坏封泥。如果是非发信人或者收信人拆封,其势必不能再次复制封泥。封检和印信保证了文书内容的私密性。

既然如此,长官是否要亲笔签名,对于文书的信用度就不是很高了。关键的环节在于长官的印信一定要印制在封泥上,这样便显得郑重其事。类似的记载在史书中也很常见。比如西汉末王莽征发天下通各种学问的奇闻异能之士来长安,为他们提供“一封轺传”的待遇。曹魏时期的如淳解释“封”的含义是,汉代律令,有资格利用国家置传系统的人,要携带长一尺五寸的木质传信,信上要“封以御史大夫印章”。看来凡要乘坐公家马车做远距离旅行的人,都要提供朝廷级别的制式介绍信。而且根据乘坐车马等级的不同,传信上的封泥数目也不一样。比如乘“传”,需要三枚封泥。如果是限定时间的集会,需要快马加鞭,那就得持有两端各封有两枚封泥、一共盖有四枚御史大夫印章的传信了。如果要乘坐更高规格的“驰传”,传信上需要有五枚封泥,两端各有两枚,中央尚需一枚。这个样子好像今天的标书,不仅封面封底要盖上印章,四周骑缝也要盖上印章,既是郑重其事,也是为了防伪。

印信的重要性体现在文书权威上。倘若没有文书行政的工作,自然也就不需要印信了。汉代的大夫、博士、御史、谒者、郎这些职务,行政级别和待遇不低,普遍在六百石甚至是二千石以上,但是他们都没有印信。因为大夫、博士、郎官的日常工作就是议论政务,建言献策,并没有具体行政职务,也没有常规性文书工作。不过这些职务的主管者,诸如仆射等职,就有印信了。主管者自然有管理职责,当然需要印信以完成文书的运转。

汉代印信

还有一类特殊的官职也没有印信。比如汉武帝时设立的大司马一职,这个职务本来是为了将大将军卫青和骠骑将军霍去病拉平身份而设,负责统领军事事务,也为了提高他们的身份,以便与丞相亢礼,进而负责内朝议政。既然卫青和霍去病都有将军官属,再设置大司马官属就没有必要了。大司马的工作主要是为皇帝提供建议,其性质和大夫、博士又很接近,不负责具体的行政事务,也没有必要授予印信。这样一来,最高级的职务,居然也没有印信。直到了汉成帝时期的官制改革,大司马和将军一职脱离开来,才有了印信。

王莽在汉末担任过大司马,而后又兼任了太傅一职,最后来到了宰衡的职务上。王莽同时兼任大司马、太傅和宰衡三个职务,分别负责军事、政治两个方面的工作。如果不考虑宰衡一职,前两个职务都有印信官属,王莽身兼二任,自然也控制了实际的朝局。宰衡是新事物,西汉历史上只有王莽一个人担任过。此职更多的是礼仪性质,为的是将王莽与普通臣僚拉开距离。故而宰衡也就没有印信。不过王莽自己非要给自己安排个印信,于是他请求刻一个名叫“宰衡太傅大司马印”,等得到这个印信后,王莽主动上交太傅和大司马的印信。这么看,王莽无非是想将三个职务固定在自己身上,与他同时代的人都不可以染指太傅和大司马两职。

不负责行政事务就没有印信的情况已经很清楚了。反过来说,当官丢了大印,这官也就做不成了。汉朝的材料每每见到长官遗失印信的记录。汉武帝晚年借巫蛊之祸打击太子刘据。刘据占据长安城,进攻丞相府。丞相刘屈氂挺身而逃,仓皇中没有带着自己的印信。消息传到汉武帝耳中,汉武帝非常生气,大骂刘屈氂。既然丞相没有印信,汉武帝便赐给丞相加盖皇帝玺印的文书,告诉他封闭长安城门,杀伤反叛者。皇帝以自己的权威重新授权丢失印信的丞相,也算是非常时期的非常之举。

有些丢失印信的人就没有这么幸运了。比如《汉书·王子侯表》记录了汉武帝时受封为祝兹侯的刘延年,因为“弃印绶出国”而免。他究竟为什么离开国境,史书上没有更多的记载,是一桩悬案。不过作为封君放弃印信,背离国土,是自春秋以来便受人鄙夷的行为。汉武帝免去他的侯爵,意味着否定刘延年南面君人之资格,这倒是一件有着古老历史的传统。

汉代西北边境的居延都尉所部,留下了大量简牍文书材料。其中经常能看到某某官员以私印代理其他职务的记录。比如“闰月庚子肩水关啬夫成以私印行候事”,“闰月庚申肩水士吏横以私印行候事”。所谓私印,便是个人的名章。候则是候官的长官。肩水关啬夫成和肩水士吏横两个人临时代理候一职,又没有官方的印信,所以用私印替代。这种情况很常见,似乎说明边境的人员更替很频繁。无论如何,哪怕用自己的名章代替长官的印信,也毕竟要用印信行事。文书上的事,终究来不得马虎。

秦汉人的“著作权”

文书行政上对名字的重视,与著作上对名字的不重视,形成了鲜明的对比。简帛时代经历了一个对著作权不重视到重视的过程。这个过程既与简帛材料的形制有关,也与作者意识的建立有关。

简帛文献是一卷一卷编连而成的,既存在先编后写的情况,也有先写后编的情况。如果是先编连好简册,后往上抄写、誊写或者创作某篇文章,作者的原创性或者抄写者的连贯性就很明显。

可是反过来说,如果是先写后编,那么整篇简册的内容就不能保证有多少连贯性了。这种情况在典籍简里特别常见。比如今天我们读到的《国语》,是按照国别排列的故事汇编。类似故事有长有短,短者有几十个字,长者几百个字。可以写在一枚简或者若干枚简上。倘若在其中插入或者剔除若干故事,则完全没有问题。类似的情况在战国诸子文献中非常显著。所以我们读诸子文献时,往往觉得某一段材料和上下文之间关联不大,甚至某篇文章完全可以分截为若干段整体相关但又各自独立的小段。既然如此,如同后世单一作者独立完成的著作权,对于简帛时代的创作者来说,从材料形制上便受到了限制。

不过这种情况也在逐渐变化。为了让简牍材料不那么零散,也是从防伪的角度出发,人们也采取了一些措施。比如在简牍背面编码,《散见简牍合辑》中收录了汉代朝廷发布的优待老年人的《王杖诏书》,每条竹简背面下端按顺序写有编号如“第一”“第二”直到第“廿七”,很明显这是为了保证诏书的权威性,防止有人于其中插入私活而做出的防伪工作。

除此之外,还有在简文中直接编号的做法,比如居延汉简中有“功令第卌五”“北边絜令第四”等字样,也能起到明确顺序的作用。至于典籍简,我们也能看到类似的材料。如武威汉简中的《仪礼》甲本就有《士相见之礼》第三、《服传》第八、《特牲》第十等字样。这些序码和我们提到的篇题一样,都写在每一章首简的背面,自然是将简册卷合完毕以后题写的。武威汉简的《仪礼》单篇内容中,也按照简牍顺序标明徐浩,比如甲本《特牲》就标注了“一”到“三十”的序号。这么做的目的就是为了将简册的内容固定下来。所以说,虽然存在着灵活的简册状态,但是将简册内容固定下来,则是简帛时代的人们不懈的追求和努力。

自然而然的,伴随上述过程,独立的作者意识也就萌发出来了。一个典型的特征便是一本书之后作者的序言出现了。汉武帝时,淮南王刘安组织宾客作《淮南鸿烈》,也就是今人熟知的《淮南子》一书。乍看之下,这种做法和战国诸子著书没有区别。不过《淮南鸿烈》高明之处在于,全书末尾有一篇《要略》,亦即作者序言和目录,统摄全书。《要略》说,《淮南鸿烈》一书一共分二十篇,并注明了这二十篇文献的名目和顺序。换言之,要是某人得到了二十卷的《淮南鸿烈》,而其先后顺序已经混乱,便可以按照《要略》所说将之复原,并按顺序阅读。

按照作者规定的顺序阅读,一定可以进入到作者的思考逻辑中去,其意义不言而喻。用刘安本人的话说:“故言道而不明终始,则不知所仿依;言终始而不明天地四时,则不知所避讳;言天地四时而不引譬援类,则不知精微;言至精而不原人之神气,则不知养生之机;原人情而不言大圣之德,则不知五行之差;言帝道而不言君事,则不知小大之衰;言君事而不为称喻,则不知动静之宜;言称喻而不言俗变,则不知合同大指;已言俗变而不言往事,则不知道德之应;知道德而不知世曲,则无以耦万方;知氾论而不知诠言,则无以从容;通书文而不知兵指,则无以应卒已;知大略而不知譬喻,则无以推明事;知公道而不知人间,则无以应祸福;知人间而不知修务,则无以使学者劝力。欲强省其辞,览总其要,弗曲行区入,则不足以穷道德之意。故著书二十篇,则天地之理究矣,人间之事接矣,帝王之道备矣!”这段话很长,其意思便是,要了解天下大道,是要在规定的顺序内,完成规定的动作才可行的。既然如此,像战国诸子那样著书,以及不明就里地阅读战国诸子之书,可谓劳而无功,收获很少。

很明显,汉代以后的人,尝试着建立起作者对文献的控制权,这个控制权便是后来的著作权。只不过与著作权不同之处在于,后人争的是署名权,古人争的是思维权和逻辑权。后人所重者名,古人所重者意,两者各有不同。

倘若再多说一句的话,《淮南鸿烈》也并非是最早有序言的书,此前吕不韦组织门客修撰的《吕氏春秋》也有一篇《序意》,说的也是全书序言,也试图将《吕氏春秋》统一在一个思考逻辑之内。作者意识的萌生,与统一的政治形势有关,不得不说是思想顺应时代的一个大关联。

不过还可以纳入考虑的是,吕不韦和刘安都拥有巨大的财富,故而他们写书可以不用考虑成本,完全可以先编后写,写坏了一册竹简继续拿新的简册来写就是了。物质条件的极大丰裕,促进了作者意识的极大彰显,这不能不说是物质条件介入思想维度的一个显例。司马迁也同样是类似情景的体验者和受益者。这个例子或许可以给今人提供一点点教益,那就是:先赚钱,后写书,会比较好。