流散千年的金印归藏故里,实证晋代册封高句丽

澎湃新闻获悉,一枚流散1700多年的“晋高句骊归义侯”金印近日被无偿捐赠给了吉林省集安市博物馆,归藏故里。印文中的“高句骊”即“高句丽”,集安市在历史上是高句丽的核心区域,金印的"回家"让流散文物重归其历史语境。

玺印篆刻研究领域专家、上海博物馆研究员孙慰祖5月21日在接受澎湃新闻采访时表示,这方金印以实物证明了中原西晋王朝对高句丽的统辖,对研究中国少数民族史,中国疆域史都具有重要意义。

“晋高句骊归义侯”金印,印钮印身一体铸造,印文刊凿而成,台面近方形,马钮,印钮铸造成型后錾刻出表面纹饰。通高2.8厘米,印台高0.6厘米,印面2.4×2.3厘米,重约88克,为标准汉晋官印规格。印文中的“高句骊”即“高句丽”,“归义”,为效顺归附正义之意。“归义侯”是中国古代赐予少数民族首领的封爵,象征其对“臣服”的认可。

“晋高句骊归义侯”金印

历史上,高句丽作为中国东北古代民族地方政权,跨越两汉、魏晋南北朝、隋唐三个历史时期,在东北亚历史进程中发挥过重要作用。两晋以来的中央政府一直有给内附的少数民族政权首领颁印的传统。

据悉,金印在被捐赠给集安博物馆之前,流散于日本私人藏家手中。该金印于2025年4月6日在中国嘉德香港春季拍卖会上亮相,最终由吉林集安籍企业家金明南及夫人高金丹以1079.7万港元(约合人民币996万元)拍得,并于近日无偿捐赠给集安市博物馆。

入藏前,在国家文物局的统筹下,对该枚金印开展了严谨而科学的文物鉴定工作。“多学科交叉综合研判后,这方西晋金印的真实性从多个角度得到了确认,其历史真容得以清晰呈现。金印在形制规格、印钮形态、加工技法等方面,与同时期晋朝授予其他少数民族的金印如出一辙。”

“晋高句骊归义侯”金印

“当我看到这方金印和印花时,内心是蛮高兴的,它是我们古印章研究领域的新材料。此前扶余和高句丽的铜印发现过,这方是金印,意义更加重大。”玺印篆刻研究领域专家、上海博物馆研究员孙慰祖在接受澎湃新闻采访时说。他表示,此前国家文物局、吉林方面也曾就此金印询问他意见,他也表达过这方金印毫无疑问非常珍贵的看法。“看到它回归到原民族的发源地,内心非常高兴。”

孙慰祖同时表示,高句丽作为中国东北古代少数民族地方政权,在《三国志·魏志》《汉志》均有记载。光武八年,高句丽王遣使朝贡,至魏晋仍受中原羁縻。此印曰“归义”,证其西晋部族内附而受册封。汉晋给四夷官印比内郡国之制,王侯得授金印。内蒙古、甘肃所出“乌丸”“鲜卑”“羌”“氐”归义侯诸印皆如此。

该方金印印文“晋高句骊归义侯”为刊凿而成,笔划匀落整饬,线条方起方收,清朗工致。孙慰祖表示,其印文亦是非常典型的西晋时代的艺术风格,在同期晋朝授予东北和西北少数民族官印中,属于非常精美的一方,是晋朝印章艺术中富有代表性和高水平的一件作品。

“这方金印以确凿的实物证据证明了高句丽受到中原西晋王朝的册封,成为西晋朝廷认同的一个边疆政权,对研究我们中国少数民族史、中国疆域史都具有重要意义。”孙慰祖说,“它的重要性不亚于在内地发现一方王侯金印的意义。”

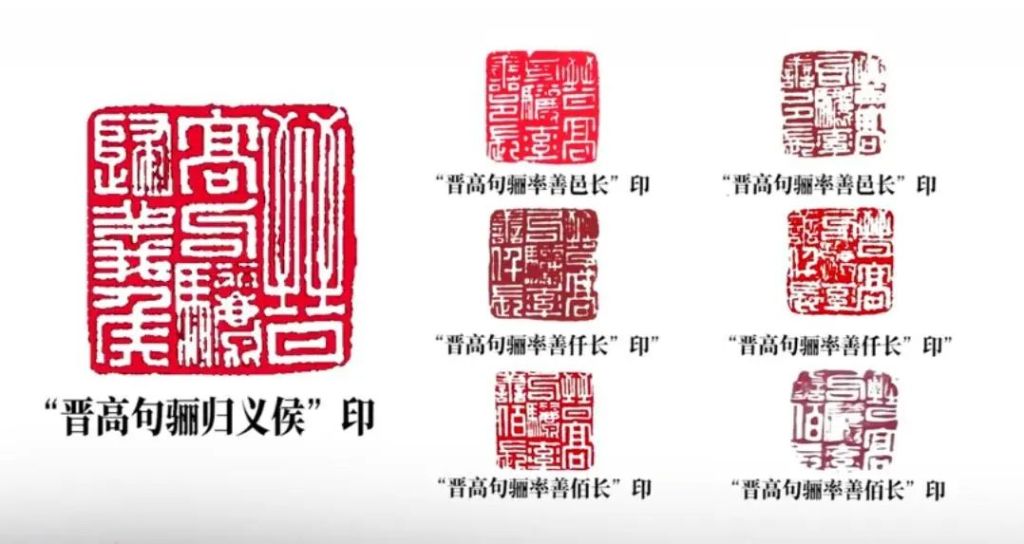

“金印以实物见证了西晋对高句丽的册封。”吉林大学考古学院教授、吉林大学高句丽渤海研究中心主任王志刚此前在接受媒体采访时也表示,文献史料中,并无西晋对高句丽册封的明确记载,而“晋高句骊归义侯”金印以及此前面世的几方“晋高句骊率善”铜印的出土,共同证明了在晋初高句丽是处在中原王朝的羁縻管辖之下的。

“晋高句骊归义侯”金印与1956年发现于内蒙古凉城小坝子滩窖藏的“晋鲜卑归义侯”金印、“晋乌丸归义侯”金印印文

王志刚表示,通过与晋代授予其他少数民族金印的比对,“晋高句骊归义侯”金印与1956年发现于内蒙古凉城小坝子滩窖藏的“晋鲜卑归义侯”金印、“晋乌丸归义侯”金印,以及此前面世的“晋夫余归义侯”金印在形制规格、印钮形态、加工技法等方面极为相似。而在印文的字体、字形和风格上,“晋高句骊归义侯”金印与此前发现的几方“晋高句骊率善邑长”“晋高句骊率善仟长”“晋高句骊率善佰长”铜印也趋于一致。西安碑林博物馆研究员、西泠印社社员陈根远也认为:“这方印的尺寸、钮制、印文内容、勘刻工艺水平,都是西晋颁发少数民族官印的典型特征。”

中国社会科学院中国边疆研究所副所长范恩实在接受吉林日报采访时进一步揭示了金印背后的历史——从“归义侯”到“邑长”“仟长”“佰长”,西晋对高句丽的册封深入到高句丽政权的基层单位,说明中原王朝对高句丽的管辖十分彻底。而这一方印与以往已经发现的与高句丽朝贡册封关系有关的印,形成了一个完整的证据链,实证着高句丽是汉唐时期活跃于我国东北边疆的民族地方政权。

“归义”意为效顺归附正义。“归义侯”是赐予少数民族首领的封爵,象征其对“臣服”的认可。相较于此前的“晋高句骊率善邑长”等铜印,“晋高句骊归义侯”金印级别更高,笔画更趋匀整,制作更为精心细致。它在方寸之间凝铸中原礼制,印文布局严谨如疆理经纬,凿刻起收刚劲似山河骨相。每一道凿痕,既见“制器尚象”的匠作传承,更暗含民族交融的文明密码。

(本文部分内容据国家文物局、吉林日报相关报道)