男大学生,正在批量减少

来源:浪潮工作室

一年一度的毕业季即将到来,忙活大半年产出“学术垃圾”的大学生们,站在讲台上故作镇定地老实听骂。结束答辩高喊“Dobby is free”,伴随学弟学妹羡慕的围观,校园里随处可见大家三三两两拍照留念的身影。

无论在台上接受考验,还是举起剪刀手“咔嚓”不停的学生群体中,女生的数量都不在少数。这样的现象,即使你走进教室、在图书馆打转、或是深入各大社团内部,也同样如此。

在今天,“女生上大学”已经不是什么新鲜事。而取而代之的新问题,是大学里的男生在不断减少。不同层次的教育体系里,曾经以男生为主导的局面也正发生转变,越来越多的女生表现突出,迎头赶上甚至超越了男生。两性在教育领域日益明显的差异,也成为众多学者的分析对象[1]。

高校中新的性别格局到底意味着什么,为何学业表现的差距,会严重到引发“男孩危机”的程度[2]?

大学男生减少,是世界性的趋势

(这是)21世纪最奇特和最深刻的变革,甚至还不止于此,因为它几乎以类似的方式出现在全世界[1]。

——汉娜·罗辛

曾经的大学,是男生“垄断”的领地。放眼整个校园,从课堂学习到娱乐活动,从教室到操场,男生为主角,几乎是一条不言自明的铁律。

1848年,伊丽莎白·卡迪·斯坦顿宣读《情感宣言》,要求女性获得接受大学教育的机会[3]。14年后,美国联邦政府通过《莫里尔法案》,开启了政府对高等教育的积极干预与投资。随后近20年间创建的34所新公立学校中,有71%允许女性入学[4]。

中国的历史上,女性为进入大学经历的漫长历程也有一个标志性事件:1920年,北京大学首次招收9名女学生为文科旁听生[5]。自古以来的传统被新生浪潮打破,十多年后,“受教育之机会一律平等”被写进法律条文[5]。

为了获得高校入场券,女性总是少不了一番“苦哈哈”的争斗。正是通过高等教育,《我的天才女友》中的莱农走出那不勒斯破败的街区,成为作家,彻底改变了家族中女性的成长轨迹[6][7];丁玲小说《母亲》塑造的曼贞,儿时因为性别丧失的求学机会,在做母亲后也要靠自己重新争取[5]。

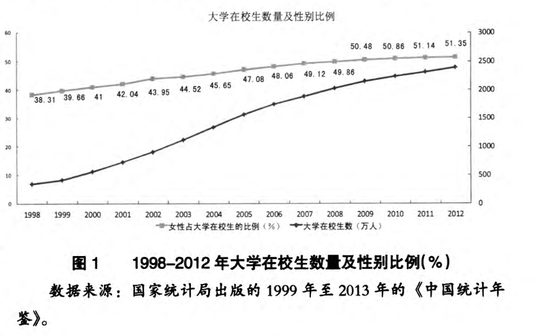

但在当下,高校的性别分布却发生了翻天覆地的变化。之前“凤毛麟角”的女大学生,如今越来越多地出现在各个专业的课堂、图书馆自习室和五花八门的社团中。中国社会科学研究院的学者表示,1998年,女生在大学在校生中的比例为38.31%,高校扩招开始后,女生比例几乎每年增长一个百分点,到2009年(50.48%)已经超过男生[2]。

1998-2012年大学在校生数量及性别比例 / [2]

2022年,全国普通本科招生人数为4679358人,其中男生占比仅为37%,远低于女生[8]。这种女多男少的情况近年来持续存在,并且延续到了硕士阶段的性别比例中[9][10]。

更值得注意的是,高校男生日益减少并不是出现在中国的偶然现象,而是世界性的趋势。

2024年,经济合作与发展组织(OECD)在其分析全球教育状况各项指标的《教育概览》中明确指出,获得高等学历的年轻男性人数远低于女性。从入学数据来看,2022年男性仅占首次进入高等教育新生的44%,这种失衡现象在所有OECD成员国家中普遍存在[11]。

而过去十年大学入学率不断下滑的美国,2022年新生人数已经比2011年的峰值减少约120万[12]。其中的主要原因,是男性参与高等教育的人数急剧缩减100万。如果进一步往前推算,完成高中教育的男学生里,只有39%进入高校[12]。

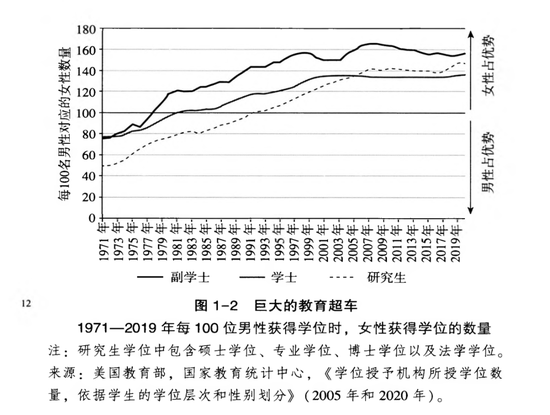

美国高校中,女性的“教育超车”。图为1971-2019年每100位男性获得学位时,女性获得学位的数量。其中,研究生学位包括硕士学位、专业学位、博士学位以及法学学位 / [1]

就算走进大学校门,能不能顺利拿到毕业证,也是另一回事。

绩点论文研讨会,排满的课表搭配数不清的活动——大学不是养老院,而是卷王天堂。想要顺利毕业,躺平是万万不能的。布鲁金斯学会分析全国数据后发现,2013年就读四年制大学的男生在规定年限内毕业的可能性比女生低10个百分点。2018-2019学年,有超过110万女性毕业生获得了学士学位,男性则不到86万[13]。中国的情况也类似:2022年高等教育普通本科毕业生中,男生占比为44.7%[14]。

从入学名额到毕业指标,男女生之间的差距如此悬殊。但这种落差,真的是到大学才突然出现的吗?

拉开差距的时间,远比你想的更早

幼儿园的绝活是从1数到100,读博的绝活是每天表演发疯。但对于大多数人来说,眼睛一闭一睁,一天的学习日常就过去的日子,通常要过到高中。

学业表现的性别差异,或许也贯穿了整个求学过程。一项汇总1914-2011年间369份独立文献、涵盖50 万余名女生与近60 万名男生成绩数据的研究发现:女生在所有课程领域的学业成绩普遍领先于男生——即使是流行刻板印象中被视作男生“优势科目”的数学与科学,也毫不例外[15]。

如果把时间往回拨,聚焦在习惯养成的小学和初中阶段,结论同样清晰。以2008-2014年北京五、八年级的语数英成绩为例,北京教育科学研究院的学者分析了近26万名学生的数据后指出,五年级男女学生的数学分数差可以小到忽略不计,八年级差距逐渐显现,男生已处于劣势;两个年级段中,语文和英语均由女生明显领先[16]。

研究者通过调查发现,英语课堂中,教师在提问环节多会选择女生[17] / 图虫创意

这并不是国内教材或教学方法更适合女生学习就能解释的现象。放眼全球来看,经合组织成员国的中小学生在数学、阅读、科学课程中未达标的比例,男生比女生高出约50%[1]。

直到进入大学前奋力冲刺的高中时期,在成语、词组、方程式的排列组合间切换,埋头于数理化、政史地的练习册不可自拔的高考生们,仍然会受到性别对学业表现的影响。

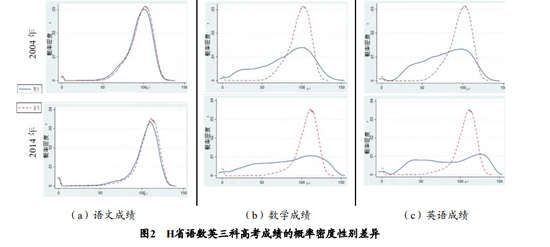

作为大名鼎鼎的高考大省,河南高考竞争的激烈程度称得上一句“千军万马过独木桥”。在大家都铆足了劲咬牙苦学的奋斗氛围里,能脱颖而出的,都不是一般人。2024年,研究者对河南某市2020年高考成绩进行性别分析,发现无论是文科还是理科,男同学的总分均低于女同学[17]。而在另一项跨越十年(2004/2014)的高考成绩对比研究中,女生分数也表现出了明显的优势,其中英语成绩的差异还呈现出扩大的状态[18]。

图为2004/2014某省语数英高考成绩的性别分布,女生的数学、英语成绩概率密度分布稳定,成绩较高、较低的都较少,而男生则分布相对分散 / [18]

男生进入高校的数量越来越少,听起来似乎是凭空产生的论断。但从整体性的视角来看,早在大学入学前,男孩和女孩的差异就已经存在。美国教育部汇总了2009年进入大学的学生在高中就读时的平均绩点,排名前10%的学生里,女生占据三分之二[1];成绩好还很勤奋,主动选修更多的大学预科课程,让她们比男生更有可能为大学做好准备[19]。

而这,其实仅仅是个开始。

究竟什么才是好成绩的秘诀

郭靖于大漠中苦修,杨过在海潮里练剑。江湖大侠尚且需要“悬梁刺股”专心修炼,知识的学习也同样如此。

看书每五分钟就想刷刷手机,论文写了一百字就开始清理键盘。对于屁股坐不住的大学生来说,为了面对干扰、抵抗诱惑而有意识控制、引导和调整行为,被称作“行为调节”(behaviour regulation)能力,这也是取得学业成功的关键因素。德国研究者发现,正是因为相较于女生,男生的行为调节能力更弱,部分解释了他们在语言成绩上的劣势[20]。

如果将推理应用等认知能力视为“硬技能”,那么目标动机、自我控制和毅力等非认知能力就属于“软实力”[21][22]。其中,大五人格中的尽责性,不仅显著影响学业质量,对学业成就的预测水平甚至超越了智力[23]。

尽责性是指高度深思熟虑、良好的冲动控制和目标导向行为。高尽责性的人有条理、注重细节,提前计划,思考行为如何影响他人并且注意ddl;低尽责性则缺乏条理和组织性[24] / 图虫创意

高考宝典中,大多会有一句“只要把基础题做对就能拿到80%的分数”;大学科目虽然繁杂多样,但也离不开夯实的基本功。而尽责性的重要程度,就相当于这些基本但关键的部分。体现在日常学习中,自律和毅力会要求你提高出勤率,并花更多的时间完成手头任务;而有条理、勤奋努力等特质又会不断push你制定有效的学习策略。有了尽责性的加持,就相当于有了成绩的保障[23]。

在调查了接近5000名荷兰大学生的学业成绩和人格特征后,研究者发现男性报告的尽责性评分较低,而尽责性与成绩呈正相关[23]。这样的趋势不仅体现在国外的数据中,中国的情况也惊人的相似。

2023年,研究者以“首都大学生成长追踪调查数据”(BCSPS)为总库,抽取15所高校中四千余名2008级和2006级的学生信息,包含专业课、英语四级等学业成绩表现,以及是否获得奖学金等荣誉表现。在基本事实层面,男生的专业课成绩比女生低52.9分,获得奖励的比例低于女生5.7个百分点。差异如此悬殊,也离不开尽责性添的一把火[25]。

期末考试周,平时没有认真上课、完成作业的学生,总是免不了“挑灯夜读” / 图虫创意

除此之外,在反应冷静、低焦虑等人格特质的情绪稳定性纬度上,女生也更胜一筹。这也意味着整天宣称自己“发疯”的女大学生们,其实在更遵守学校规则、学习更加努力的同时,也具有更强大的情绪掌控力[25]。学着学着就癫了的情况,可能只是说说而已。

生理差异会决定学业表现吗

男孩擅长数理化,走遍天下都不怕;女生喜欢语言类,读了高中就后劲不足。漫漫求学路上,从老师到家长口中听到的类似论调不在少数,甚至会潜移默化人们对大学专业的选择。

如果只看后半句中女生在语言类科目上的优势,其实未必是信口胡诌。

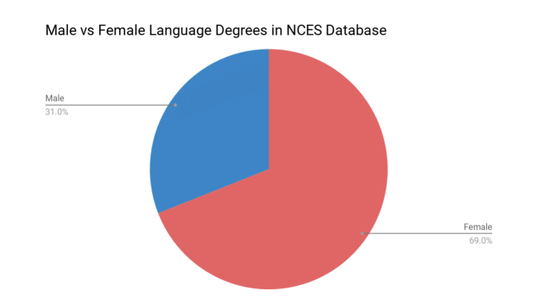

2020年,田纳西大学的研究者分析2016-2017年的学士学位信息,发现女性获得语言类学位的比例(69%)远高于男性。其中的关键影响因素,是女生在拼写和写作任务中更全面地激活了语言加工、抽象思维和语音生成脑区,男性则主要依赖听觉和视觉区域。因此,诸如语法填空、写作任务和综合笔试等内容属于女生的强项;而男性更擅长感官驱动型学习方法[26]。

通过分析美国国家教育统计中心(NCES)的数据,研究者发现女性获得语言学位的比例(69%)显著高于男性(31%)/ [26]

同样的趋势也出现在中国的大学生中。同济大学外国语学院德语强化班的学生来自全校各专业(性别比反应全校情况),在分析了他们学年结业考试的成绩后,研究者指出无论是总分,还是各个小项目,男生的成绩都明显更低[27]。

《掉队的男人》中,里夫斯用“一切都与时间有关”来解释两性在学业表现上的差异。他指出男孩大脑的发育更加缓慢,而在中学最关键的几年中,这一点体现得尤其明显。具体来说,与冲动控制、规划、未来导向等功能相关的区域主要位于前额叶皮质,而这一部分在男性身上的成熟通常比女性晚约两年[1]。

传统观念中男生对数理化天然的擅长,已经被众多研究质疑。但是,刻板印象本身却会让身体反应加速“燃烧”,为男女差距添砖加瓦。比如一项涉及空间任务的实验里,女性参与者明确受到“男生更擅长此类领域”的观念干扰,表现逊色于男性;而在控制组中,两性表现几乎没有区别[28]。造成这一结果的重要原因,是在刻板印象被激活的组别中,男生睾酮水平显著提升。而睾酮,是正向促进空间能力的关键因素[28]。

是否有专注的能力,对于日常学习来讲也非常重要。研究者指出,注意缺陷多动障碍(ADHD)是一种神经发育障碍,在男性身上多出现综合性症状,表现为多动与冲动[29] / 图虫创意

大学四年,少不了从A教跑到B教的课堂汇报;忙碌于查阅数不清的文献数据,终于写出让自己满意的论文;还要在社团活动和专业课之间取舍平衡。有没有明确的男性和女性大脑,仍然是学界谜题[30],生理差异、氛围观念可能也无可避免,但对“放长线钓大鱼”的大学学习来说,最重要的却并不是这些。

精神状态领先一百年的莘莘学子们,一边网上哭爹喊娘,另一边却卷得疯狂。成绩拉开差距,数量逐渐悬殊,女生在大学的崛起,或许靠的不是性别优势,也不是同行衬托,而是泡图书馆和实验室数不清的日日夜夜。男生们不用太紧张,靠着日积月累的真功夫,也能迎头赶上。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:杨赐